2021.6.30 부산.금정산 야생화 탐사

일자: 2021.6.30

답사코스: 금성마을~금정산성/동문-제4망루-장대-의상봉-원효봉--금정산성/북문-금성마을

시간: 널~널 5시간30분 (야생화촬영.휴식포함/ 의미없는시간)

금정산 초여름철 야생화가 궁금해 금성마을에 도착후 산성고개로 올라간다.

파류봉(파리봉) 바라보고~

산성고개~

이제부터 금정산성길을 따라서 진행한다.

짚신나물...

까치수염...

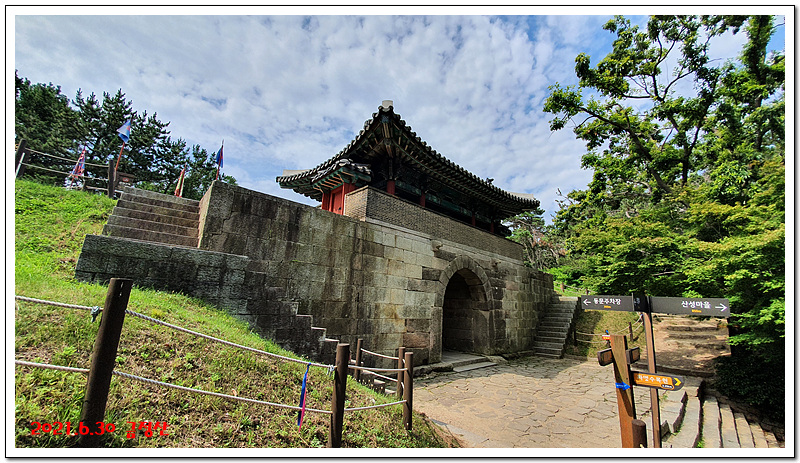

금정산성 동문~

꿀풀...

닭의장풀...

며느리밑씻개...

털중나리...

노루오줌...

전망대에서 바라본 금성동일대/산성마을~

오늘날 금성동은 죽전(竹田).중리(中里).공해의 3개의 자연마을로 구성되어 있다.

죽전마을은 화살을 만드는 대나무가 많이 생산되어 붙여진 이름이고,

중리마을은 중성문이 있었기 때문에 불리어진 이름이다.

공해마을은 공해란 말이 관아를 뜻하며 산성 내의 좌기청, 군기고, 화약고,

내동헌, 별전청 등의 관아가 위치하였던 까닭에 붙여진 이름이다.

마을의 형성시기는 확실히 알 수 없으나, 신라 때부터 화전민과 승려들이 거주하다가

금정산성이 축조된 뒤에 현재의 마을들이 형성된 것이 아닌가 추정된다.

『동래부지(1740)』에는 산성리로 불렸으며, 조선 중기에는 북면(北面)에 속하였고

말기에는 양산군 좌이면(左耳面)에 속하기도 하였고, 한때는 동래군 서면에 속하기도 하였다.

일제 때도 부산부 좌이면에서 동래군 좌이면으로,

다시 1918년에는 동래군 구포면 금성리로 행정관할이 옮겨다녔다.

1963년 직할시 승격과 동시에 부산시에 편입되어 진구 금성동이라 하였으나,

북부출장소가 설치되자 이의 관할 하에 두었으며,

1988년 금정구의 분구로 금정구에 속하게 되었다.

털중나리...

큰금계국...

언제봐도 멋있는 암벽전시장~

털중나리...

솔나물...

부채바위~

암벽의 높이가 약 45m 되는 수직에 가까운 바위이다.

3망루와 4망루의 중간에 있으며 마치 부채를 펼친 모양과 같다 하여 부채바위라고 한다.

약 45m 되는 수직에 가까운 바위이며 부산 록클라이머들의 암벽등반 연습지이다.

동자바위~

바위 상단에 자리 잡은 소나무~

이 소나무의 뿌리는 어디에 박혀 있을까?

소나무의 생명력이 그저 놀랍기만 하다.

엉겅퀴...

금정산성 [金井山城]

사적 제215호. 둘레 1만 7,336m, 높이 1.5~3.2m.

우리나라에서 규모가 가장 큰 산성으로서, 지금은 4㎞의 성벽이 남아 있을 뿐이다.

언제 처음으로 축성했는지 알 수 없으나 성의 규모나 축조양식으로 미루어볼 때,

삼국시대에 낙동강 하류에 침입하는 왜구에 대비하여 쌓았던 것으로 보이는데

지금의 금정산성은 조선시대에 중축한 것이다.

1703년(숙종 29)에 경상감사 조태동(趙泰東)이 남쪽 끝에 있는 동래부의 방비를 위해

금정산에 축성할 것을 건의하여 둘레 9,011보, 높이 15척에 동·서·남·북 4문이 있는 산성을 쌓았다.

그 뒤 1707년 동래부사 한배하(韓配夏)가 둘레 5,643의 중성(中城)을 쌓고, 시설을 보강했다.

1806년(순조 6)에는 동래부사 오한원(吳翰源)이 동문을 신축하고

서·남·북 문루를 다시 쌓으니, 그 길이가 32리였다.

산성의 성벽은 이곳에 많은 화강암을 이용해 쌓았고, 수구문· 보루· 암문 등이 설치되었다.

1972년에 동문과 남문, 1974년에 서문과 수구문, 망루가 복원되었다.

금정산 제4망루~

금정산성 중성이 시작되는 곳으로 북문 남쪽 주능선 해발 610m 고지에 위치한다.

제4망루가 있는 곳은 의상봉(용호봉) 남쪽으로

외성의 동쪽 성곽과 중성의 동쪽끝이 만나는 삼각점이기도 하다.

여기서 좌틀~

금정산성 중성길따라 장대를 보러간다.

갈림길을 만나고~

좌측으로 가지않고 금정산성 중성길을 따라 그대로 간다.

오랫만에 줄도 한번 타보고~

무너진 금정산성 중성~

흰꿀풀...

금정산성 장대(將臺)

장대(將臺)란 전투시 지휘가 용이한 지점에 지은 장수의 지휘소를 말하며,

금정산성 장대는 금정산성의 중앙에 솟은 구릉 정상(해발475m)에 산성 전체를 볼 수 있는 곳에 세워졌다.

건물은 정면3칸, 측면2칸의 팔작지붕 형태로

벽체가 없이 원기둥이 늘어서 있어 사방을 살필 수 있도록 되어 있다.

1703년(숙종29년) 건립된 것으로 「동래부지(東來俯誌)」에 기록되어 있으나,

‘여지도’, ‘부산고지도’ 등에 장대건물이 그려진 것으로 보아 19세기 후반까지 존재했던 것으로 추정된다.

중앙문화재위원들의 고증절차를 거쳐 2009년 5월 25일 금정구민의 날에 복원되었다.

이후 금정산 4망루로 되돌아가다 이 시기에 피는 가는동자꽃을 만나러 간다.

가는동자꽃...

진한 녹색의 키큰 갈대가 무성한 습지에서

빨간 꽃잎을 열고있는 매력적인...

아니 매혹적인 녀석이다.

꽃창포...

하늘말나리...

산딸나무...

꽃창포...

그렇게 녀석들과 짧은 만남후 금정산 제4망루로 되돌아오고~

다시 산성길을 이어간다.

의상봉~

의상봉(620m)

금정산성 4망루가 있는 위쪽의 봉우리로써 늠름하고 고고한 자태로

웅크린 호랑이가 동해를 바라보며 부산을 지키는 모습이라고~

원효봉. 고당봉 바라보고~

무명봉, 회동저수지 바라보고~

낙동강~

돌양지꽃...

털중나리...

큰뱀무...

솔나물...

원효봉 정상부~

금정산 동쪽 가장 높은 봉우리로 먼저 어둠을 헤치고 동해에 떠오르는

햇빛을 받아 갓 피어난 매화처럼 화려한 자태의 빛깔로 수놓아

“으뜸의 새벽” 원효봉(687m)이라 불린다고~

고당봉 바라보고~

금정산 고당봉(801m)

《동국여지승람》권 23 동래현 산천조에 보면 “금정산은 동래현 북쪽 20리에 있다.

산마루에 3장 정도 높이의 돌이 있는데 그 위에 샘이 있다.

둘레가 10여척이고 깊이가 7촌가량으로 물이 늘 차 있어 가물어도 마르지 않으며 빛은 황금색이다.

세상에 전하기를 한 마리 금빛 고기가 오색 구름을 타고 하늘로부터 내려와 그 샘에서 놀았으므로

산 이름을 금빛 샘이 있는 산 「金井山」이라 하고, 그 산 아래에 절을 지어 절 이름을

범천의 깨끗한 물고기라고 "범어사(梵魚寺 678년 창건)"라 불렀다.

노루오줌...

금정산성 북문~

산수국...

꿀풀...

좁쌀풀...

석잠풀...

고당봉 바라보고~

금정산은 부산의 시작이며 끝이다.

그리 크지 않은 산세지만 곳곳에 울창한 숲과 골이 이루어져 있고 14개나 되는 약수터에서는

항시 맑은 물이 샘솟아 올라 부산시민들의 모태가 되는 산이기도 하다.

화강암의 풍화가 격렬했던 탓인지 곳곳에 기암절벽이 절묘하고, 크고 작은 금정의 봉우리들이

능선을 따라 연결된 곳에는 넓은 분지를 형성해 자리한 금정산성 마을이 있다.

산성마을은 나라를 지키기 위해 축조된 금정산성안 촌락으로 해발 8백10m의 산 정상에 서서 살펴보면

우리 조상들이 이곳에 왜 국내 최대규모의 산성을 쌓았는지 그 까닭을 알 수 있다.

서쪽으로 낙동강 하류 대저 땅과 북의 양산지계까지 내려다 보이고 동으로 수영강과 회동저수지, 온천천,

동래읍성지역 등이 손에 잡힐 듯 그려지는 탓에 왜구의 움직임을 소상히 알 수 있었으니

금정산성과 마을의 역사와 전설은 곧 호국의 이념으로 점철돼 있다해도 과언이 아니다.

바로 이 금정산성 안에 세 개의 신라고찰이 있는데 국청사, 미륵사, 정수암이 그것이며

모두 전통사찰로 지정되어 보호되고 있다.

또 북문을 벗어나 3km 아래에는 범어사와 원효암을 비롯한 여러 부속암자가 자리하고 있으니

호국명산에 호국도량의 존재는 지극히 당연한 일인지도 모르겠다.

단골국시집~

오랫만에 국시집에 들러 늦은 점심으로 션한 냉국수 한그릇하고~

후식으로 아이스커피도 한잔하고~

4망루 갈림길~

장대 갈림길~

학생교육원 갈림길~

신라고찰 국청사

국청사는 신라시대 의상대사가 창건한 고찰로 조선 숙종 29년, 금정산성 축조와 함께

중수하여 이름을 국청사라 칭하고 순조 26년의 중건을 거쳐 오늘에 이르고 있다.

현판에 “숙종 29년(1703년)금정산성 중성을 쌓은 후 적을 막고 지키어 나라를 보호하니

그 이름을 국청사라 칭한다.”라고 기록되어 있는 것처럼 국난을 극복하는데

앞장서온 호국도량으로서 그 역사 또한 깊다.

무엇보다 이 사찰에는 당시의 승병장이 사용했던 `금정산성승장인'이란 철제인이 보존되어 있는데

이것으로 승군의 사령부가 있었다는 것을 추측할 수 있을 뿐 아니라

`정발장군과 송상현부사, 윤흥신 장군, 승장 만홍스님, 정안스님, 성관스님, 관찰스님 등

수백명의 신위가 모셔져 제사를 봉행해 왔다'는 국청사지의 기록에 미루어 의승군이 주둔한

호국도량으로서 그리고 그분들의 천도제가 봉행되어 온 지장도량으로서

그 정통성을 이어온 사찰이라 할 수 있겠다.

금성동 산성마을~