답사일자: 2023.11.25

코스: 별량면.화포항(시점)-죽전방조제-창산복지회관-창산입구.버스정류장-거차.버스정류장

-거차 뻘배 체험장-신덕마을.입구-마산양수장-원창배수문-용두마을.소공원쉼터-구룡사-구룡마을

-용두삼거리/신기.버스정류장-동초교-호동양수장/순천시 별량면·보성군 벌교읍 갈림길

-호동방조제.수문-벌교 갯벌체험관-진석.버스정류장-무지개다리/중도방죽-벌교생태공원.갈림길

-중도방죽.출구-부용교.동단(종점)

인원: 나홀로 (이사. 곽차)

거리: GPS 25.18km (두루누비기준 24.8km)

시간: 널널.촬영&휴식포함/ 6시간18분

▶ 갈때 : 경남 양산.내송집에서 호포역으로 이동하고~

(05:08) 지하철1호선 첫차를 타고 부전역에서 하차후, 부전역으로 이동,

(06:17) 부전역에서 목포行 무궁화열차를 타고 (09:36) 순천역에 하차,

순천역서측.버스정류장으로 도보이동하고~

(10:17) 순천역서측.버스정류장에서 순천82번 시내버스를 타고

(10:58) 화포.버스정류장에 하차, 답사준비를 마치고 시점까지 도보이동

▶ 올때 : 순천62구간 마치고, 현지숙박으로 인해 62구간 날머리 대중교통편 확인못함

남파랑길 순천 62코스 궤적

남도 삼백리길 2코스-꽃산너머 동화사길 [순천여행 홈페이지]

순천만의 해안길과 마을길을 감상하며 걷는 길로 옛길의 정취를 느낄 수 있는 구간.

※ 남파랑길 62코스와 전반 14.8km 구간인 '동초교'까지 동일 코스로 진행.

(10:58) 화포.버스정류장

답사준비를 마치고, 62코스 시점인 '화포항'으로 내려간다.

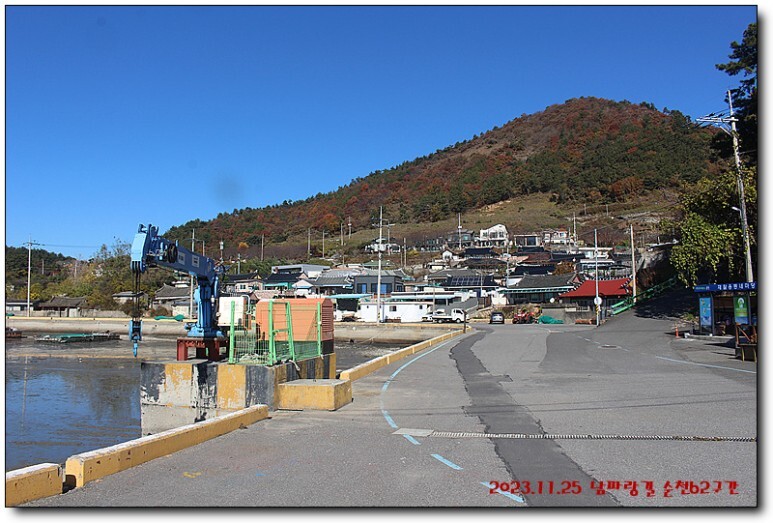

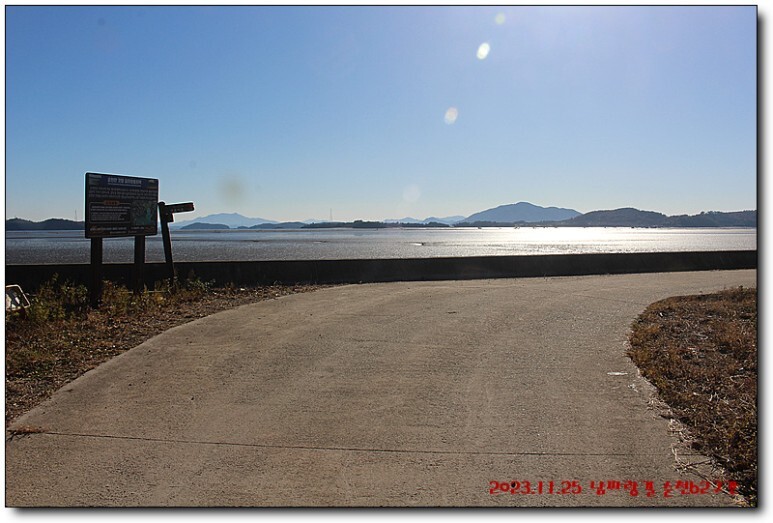

(11:04) '화포항'

'화포항 소공원' 입구에 세워져 있는,

남파랑길 순천 62코스 안내판 앞이 남파랑길 순천61코스 종점이자 62코스 시점이다.

남파랑길 순천 62코스 안내판 바라보고~

(11:07) 두루누비&트랭글 앱 켜고 남파랑길 순천 62코스 시작이다.

남도 삼백리길 코스 안내도 바라보고~

남파랑길 62코스는 남도삼백리길 중 제2코스인 '꽃산너머 동화사길'과

상당 구간을 함께 가게 되는데, 남파랑길 62코스 전반부 14.8km 구간인

'동초교' 다리까지 동일 코스로 진행하게 된다.

'유네스코 생물권 보전지역' 설명판' 읽어보고~

생물권 보전지역은 1971년 설립된 유네스코(UNESCO) 인간과 생물권 계획(MAB)에 따라

생물 다양성 보전과 지역사회의 지속 가능한 발전을 도모하며 문화가치를 유지하기 위하여

전 세계적으로 뛰어난 생태계를 대상으로 유네스코에서 선정하는 육상, 연안 또는

해양 생태계 지역을 말하는데, 생물권 보전지역으로 지정되면 해당 지역은 무분별한 개발이 억제된다.

순천시 전역은 2018년 7월 인도네시아 팔렘방에서 열린 제30차 유네스코 인간과 생물권 계획

국제조정이사회에서 유네스코 생물권 보전지역으로 지정되었다.

전방의 '화포마을'을 바라보며,

'학산해안길' 도로를 따라 진행이다.

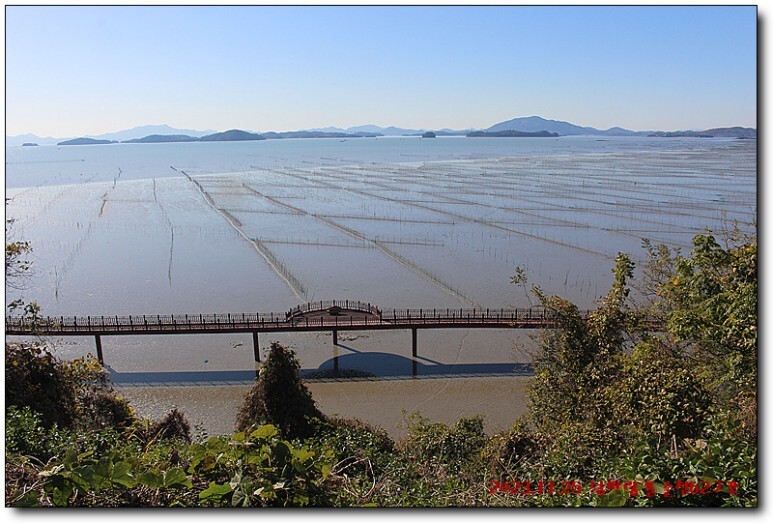

'화포방파제' 위로 펼쳐지는 광활한 '순천만'을 바라보고~

(11:10) '화포마을' 앞 쉼터 당산목 고목 아래를 지나고~

(11:13) 좌측으로 해상데크길이 갈라지는 갈림길에 도착이다.

좌측의 해상데크길에도 남파랑길 빨간화살표 시그널이 붙어있지만,

두루누비 앱은 우측으로 진행하라고 하고~

할수있나!!! 두루누비 앱이 가르키는 방향으로 진행하기로 한다.

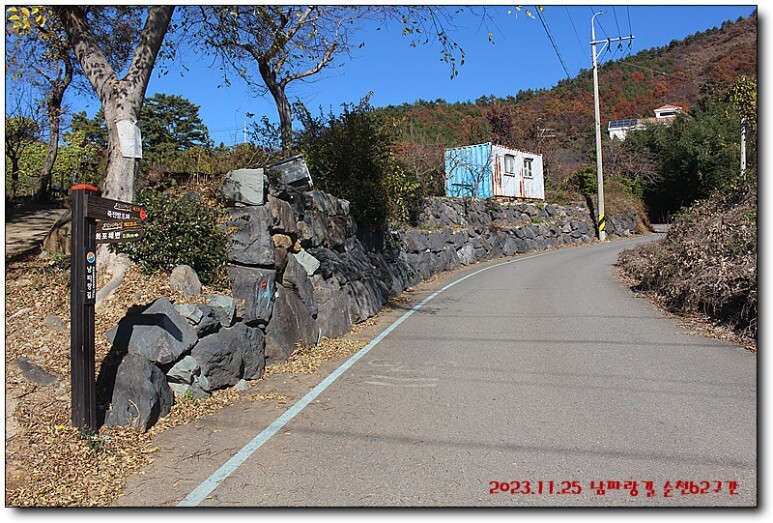

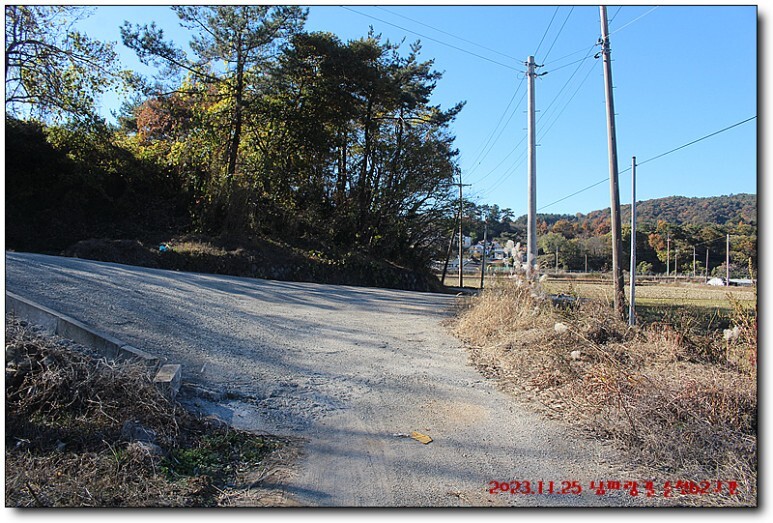

(11:14) '남도삼백리길 제2코스 꽃산너머 동화사길' 이정표가 가르키는

우측(죽전방조제 1.0km) 방향으로 오르고~

(11:16) 'T자' 갈림길에서 좌측으로 진행하여~

(11:17) '일출길' 도로를 만나,

좌회전하여 '벚나무' 가로수 데크탐방로를 따라 진행이다.

좌측아래로 해상테크길을 바라보며 진행하는데~

'순천만' 멀리로 '소여자도'와 '대여자도'가,

그 우측으로 '장도'가 조망된다.

그렇게 진행하면, 이제까지 이어지던 '학산리'에서

'별량면 무풍리'로 행정구역이 바뀌는데, 정확한 경계지점은 잘 모르겠다.

별량면 무풍리(武風里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 낮은 구릉과 평지로 이루어져 있다.

첨산에서 서쪽으로 이어지는 뒷골산[195m]에서 매봉산[184m]-꺼묵개재[65m]-관풍산[148m]을 따라

북쪽으로 전라남도 순천시 별량면 대곡리와 나뉘고, 뒷골산에서 동쪽으로 뻗은 봉화산[235m]은

별량면 학산리와 경계가 된다.

관풍산 능선은 서쪽으로 이어져 별량면 무풍리의 무선마을과 죽전마을을 나누고,

서북쪽으로 이어져 외밭골등을 만들면서 서남쪽으로 별량면 마산리와 구분된다.

자연마을로는 무선마을·풍류마을·죽전마을·금천마을 등이 있다.

1914년 행정구역 개편 때 풍류리·무선리·죽전리·금천리 일부를 합쳐 개설했다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 무풍리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 무풍리가 되었다.

무풍리 명칭은 무선마을과 풍류마을에서 유래했다.

무선(武仙)마을은 신선이 춤을 춘다는 선인무수형국(仙人舞袖形局)이라 ‘무선(舞仙)’이라 하다가

임진왜란 때 전투선이 정박하던 곳이라 ‘무선(武船)’이라 했다.

이후 한자명이 ‘무선(武仙)’으로 바뀌었다. 풍류(風流)마을은 선인들이 춤을 추는 곳이라

‘무풍리(舞風里)’라 했다고 전한다.

죽전(竹田)마을은 대나무가 많아 ‘대밭골’이라 부르다가 한자명인 ‘죽전’이 되었다고 한다.

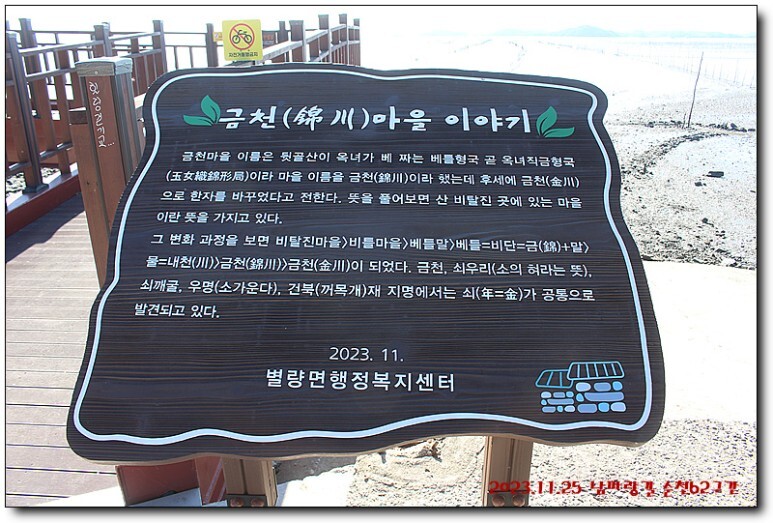

금천(金川)마을은 마을 뒷산의 모습이 옥녀가 베를 짜는 베틀형국 곧 옥녀직금형국(玉女織錦形局)

이라 ‘금천(錦川)’이라 했는데 후세에 ‘금천(金川)’으로 바꾸었다고 전한다.

무풍리 면적은 3.66㎢로 별량면 관내 18개리 중 여섯 번째이며,

내륙에 있는 풍류마을과 무선마을은 농업을 주로 하며

해안가에 있는 죽전마을과 금천마을은 농업과 어업을 겸하는 마을이다.

무풍리에는 금천저수지와 예전에 갯벌이었던 몰갯들에 있는 새배미 논이 있다.

전라남도 순천시 별량면 학산리 화포에서 별량면 무풍리를 지나

별량면 동송리 동막마을로 이어지는 도로가 있으며,

무풍리 죽전마을에서 별량면 마산리 해안으로 이어지는 해안도로가 있다.

(11:27) 도로 건너편으로 '갈대와인' 입간판이 붙은 갈림길에서,

'일출길' 도로를 벗어나 좌측 '금천' 소하천 둑길로 진행하고~

'갈대와인'이라!!!

참 특이한 '와인'도 다 있다는 생각이다. ㅎㅎㅎ~

(11:30) '남도삼백리길 제2코스' 이정표

(↓화포해변 1.5km, 창산마을 1.5km→)가 서있는 '죽전방조제'에 도착하는데,

'화포마을' 끝에서 시작되는 해상데크길이 이곳까지 연결되는데,

'화포 어부갯벌길'이란 이름을 달고있다.

'금천(錦川)마을 이야기' 패널 읽어보고~

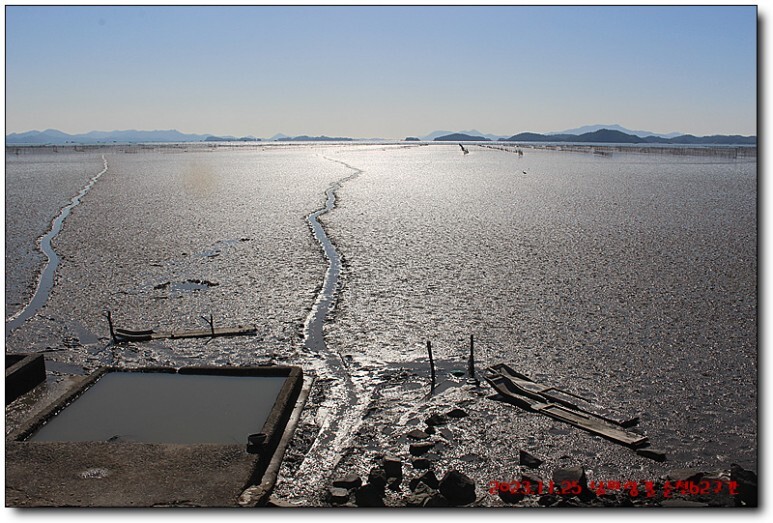

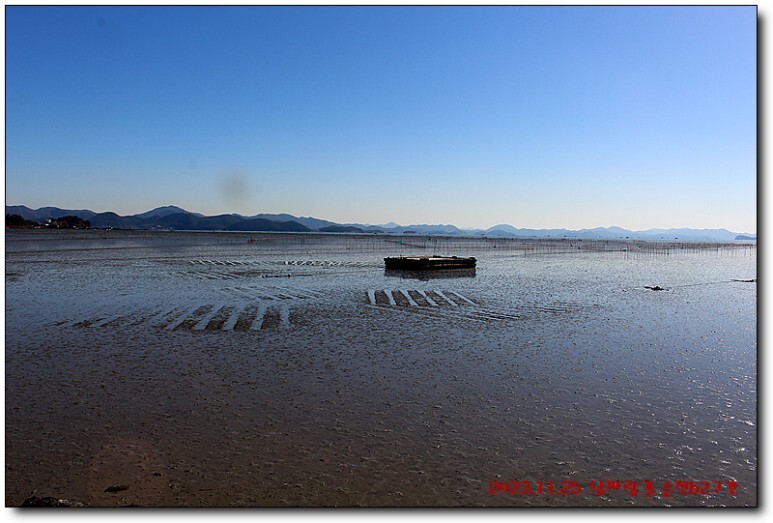

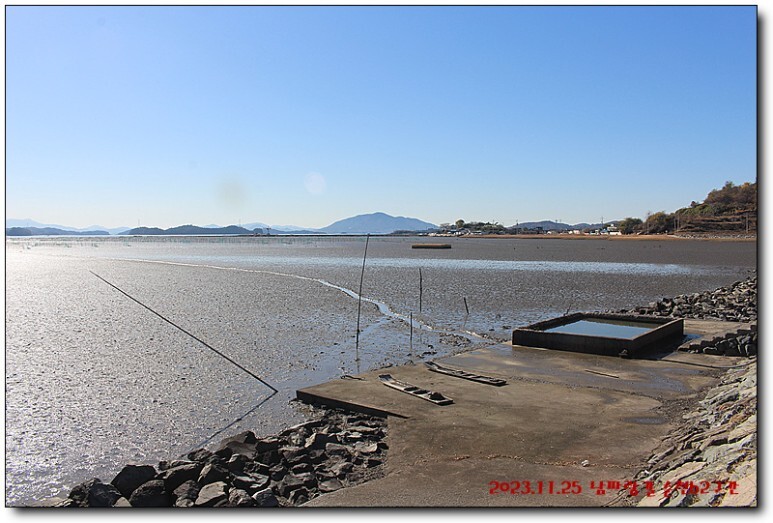

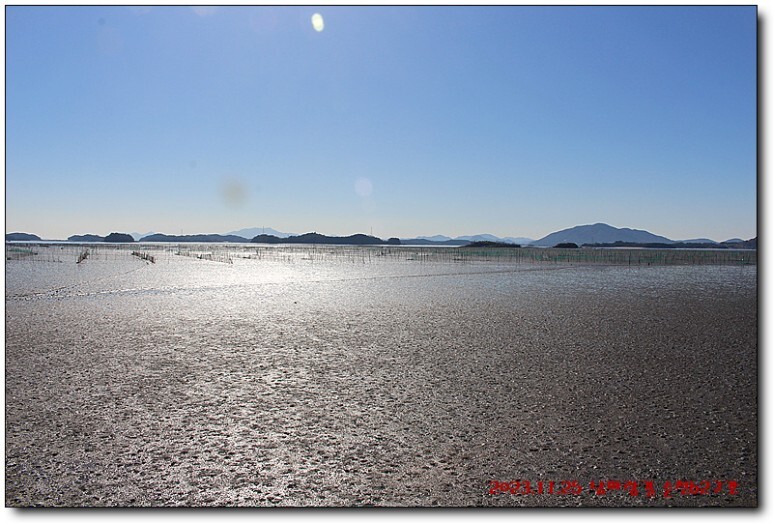

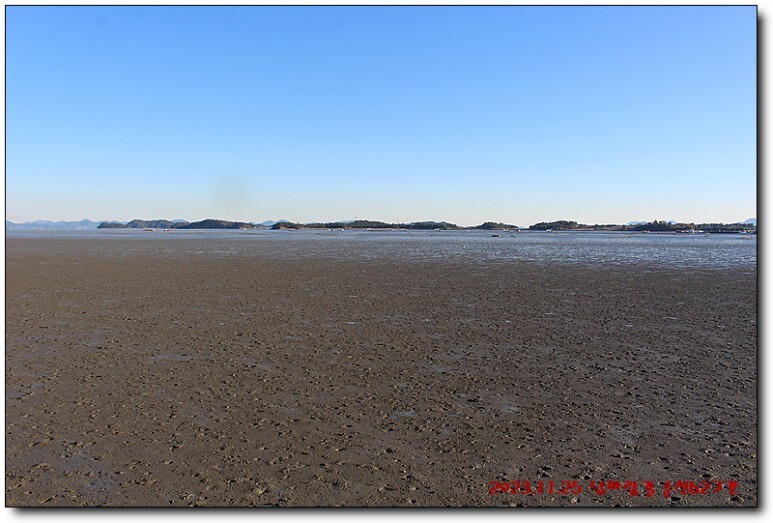

광활한 '순천만' 갯벌 바라보고~

갯벌에 박혀있는 그물은 알고 보니 발이라고 부르는 '칠게'를 잡는 그물이었다.

'칠게'는 찬반으로도 먹지만 낙지 미끼로 사용되기 때문에 어민들에게 짭짤한 소득원이 된다고 한다.

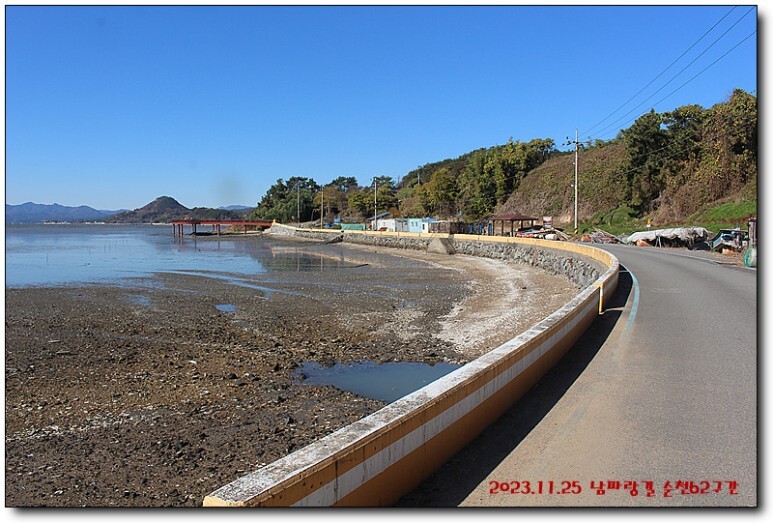

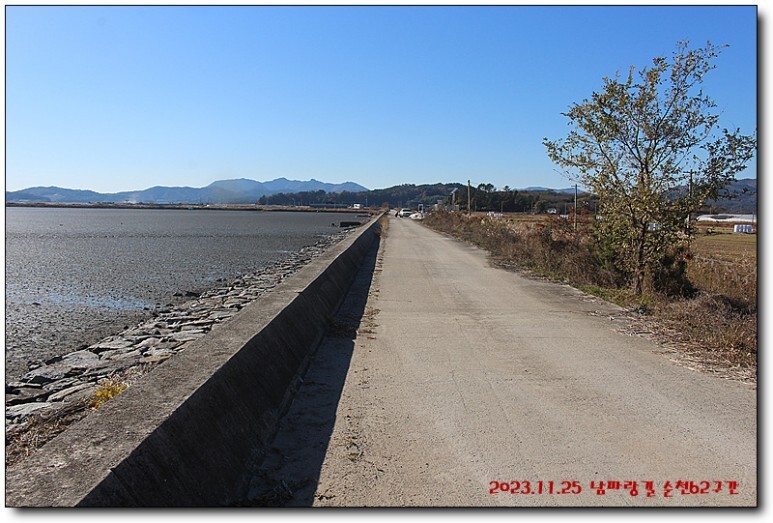

이후 '죽전방조제' 길을 따라,

(11:35) '죽전방조제' 금천수문을 지나고~

(11:37) '금천마을' 앞 갯벌 진입 입구에 갯벌 작업 후,

뻘 흙을 씻어내는 물통 옆에 나무기둥을 박아놓고 뻘배를 매어 놓았다.

뻘배도 배이니만큼 잘 정박해 놓아야 하지 않겠는가! ㅎ~

(11:43) '죽전삼거리.버스정류장'이 있는 삼거리에서 좌회전하고~

갈림길 모퉁이에는 '남도삼백리길 제2코스' 이정표(←화포 2.4km, ↗창산 0.6km)와 함께,

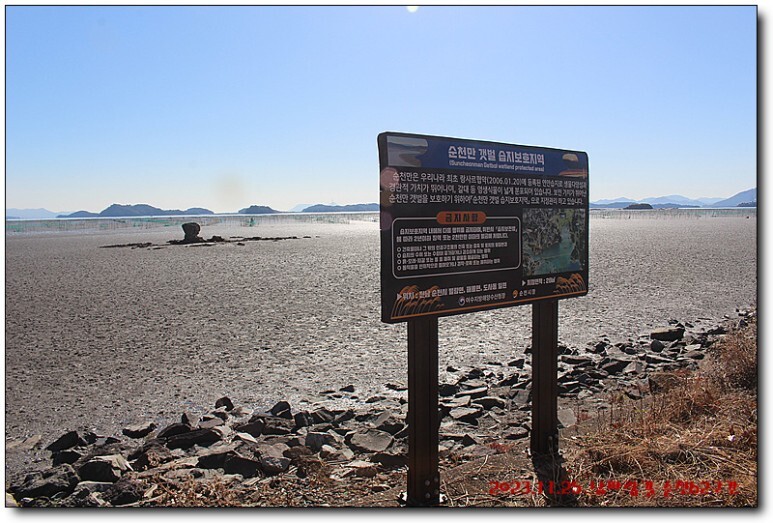

'순천만 갯벌 습지 보호지역' 안내 패널이 세워져 있다.

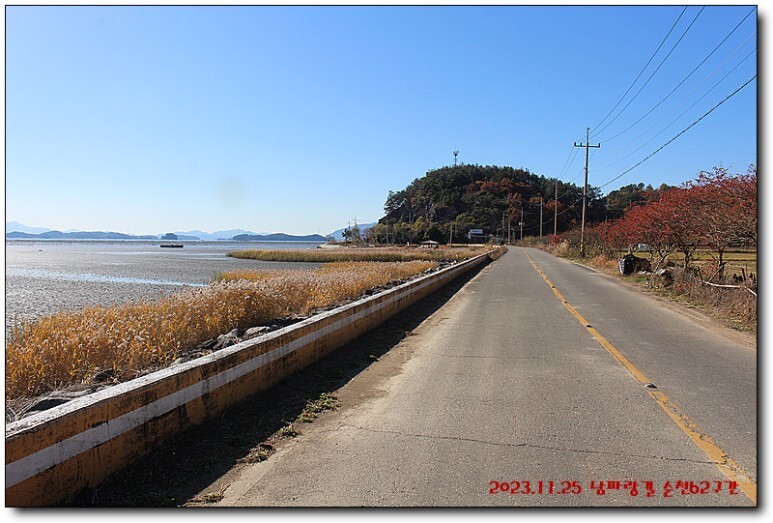

이후 '마산해안길' 도로를 따라 '죽전마을' 앞 해안의 '낙지명가' 음식점을

우측으로 보면서 좌측으로 휘어져 나간다.

그렇게 '마산해안길' 도로를 따라 진행하면, 이제까지 이어지던 '무풍리'에서

'별량면 마산리'로 행정구역이 바뀌는데, 정확한 경계지점은 잘 모르겠다.

별량면 마산리(馬山里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 대부분 낮은 산지와 구릉으로 이루어진 어촌 마을이다.

첨산-매봉산-관풍산으로 이어지는 산자락이 고장마을과 신덕마을의 뒷산으로 이어져 밤산을 만든다.

주요 산으로는 거차마을 뒷산인 천마산[147m], 창산마을에 있는 개머리산[61m], 고장마을 뒷산인

밤산[45m], 신덕마을 북쪽에 있는 외발골 등이 있다.

자연마을로는 창산마을·거차마을·고장마을·신덕마을 등이 있다.

1914년 행정구역 개편 때 신덕리·고장리·거차리·현절리 일부를 합쳐 개설했다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 마산리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 마산리가 되었다.

마산리 명칭은 주변을 아우르는 천마산(天馬山)에서 유래했다.

신덕(新德)마을은 마을의 산세가 신이 덕을 베푼 곳이라고 ‘신덕(神德)’이라 했다가,

후손이 ‘새로 만들어진 마을’을 뜻하는 ‘신덕(新德)’으로 바꾸었다고 한다.

고장(古長)마을은 처음에 서씨가 마을을 만들었는데 서씨는 쥐를 의미하므로

창고에 곡식이 많아야 한다고 하여 ‘고장(庫藏)’이라 했다.

이후 1914년 ‘고장(古長)’이라 바꾸었고, 고장 사람들은 별량면을 ‘벼량면’이라 하는 것처럼

고장을 ‘고잔’으로 발음한다.

거차(巨次)마을은 처음에 ‘거차(車次)’라고 썼는데, 후대에 ‘거차(巨次)’로 바꾸었다고 전한다.

바위 모습이 거칠게 생긴 포구 마을인 ‘巨次乙浦’ 즉 거찰개로 불렸다가, ‘거찰개’를 줄여

‘거차’가 된 것으로 추정할 수 있다.

창산(昌山)마을은 ‘가무절[玄切]’이라 부르던 것을 마을 사람이

‘창원정씨가 사는 마산리’란 뜻으로 ‘창산’이라 하였다.

가무절은 바닷가 바위를 감고 돌아가는 마을이란 뜻이 있다.

마산리 면적은 2.42㎢로 별량면 관내 18개리 중 14번째이며,

창산마을과 거차마을은 바닷가에 있고, 고장마을과 신덕마을은 간척된 후 내륙에 자리 잡게 되었다.

그러나 모든 마을이 바닷일을 하고 있다.

거차마을은 포구로, 신덕마을·고장마을은 염전으로 유명했던 곳이다.

거차마을은 별량면 학산리 화포마을·별량면 구룡리 용두마을과 함께 별량면 3대 항구이다.

(11:51) 좌측으로 '창산마을.버스정류장',

우측으로 '海溫亭'과 '창산복지회관'을 바라보면서 진행하고~

(11:53) '창산포구 데크쉼터'를 지난다.

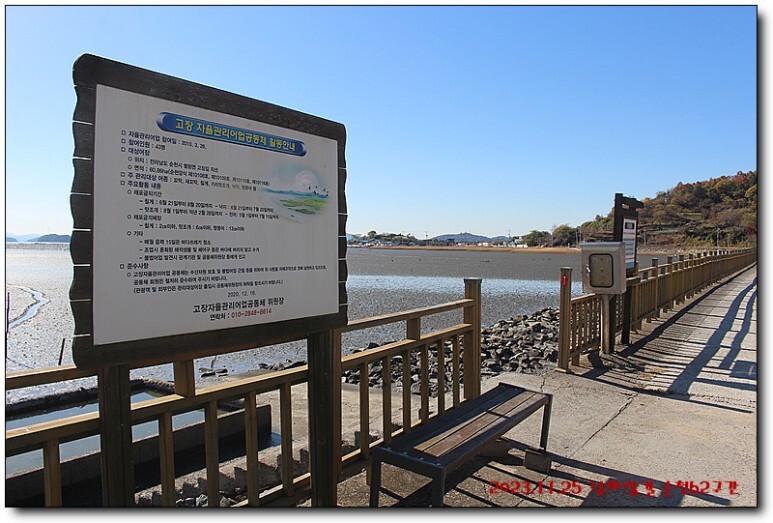

'창산 자율관리어업공동체 활동안내판'을 바라보고~

자율관리 어업공동체 활동 안내를 보니 갯벌도 마을마다 어장 구분이 있고,

채취 시기가 있으며 크기도 나름 제한하고 있음을 엿볼 수 있었다.

채포라는 말을 쓰고 있었는데 수산물을 채취하거나 포획하는 것을 의미하는 말이다.

'순천만' 바라보고~

(11:58) '창산입구.버스정류장을 지나 우측의 '낙지나라 음식점'이 있는 갈림길에서

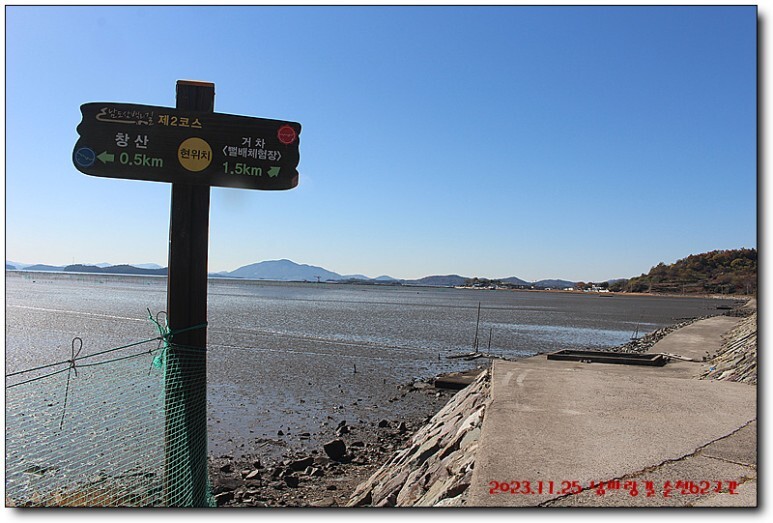

좌회전하여, '남도삼백리길 제2코스' (←창산 0.5km, ↗거차〈뻘배 체험장〉 1.5km) 이정표를 지나고~

방조제 길을 통하여 '거차마을'로 진행하는데.

'거차마을' 뒤 146미터의 '천마산'이 저곳에 '거차마을'이 있음을 알려준다.

(12:04) '고장 자율관리어업 공동체' 안내판을 지나고~

고장(古長)마을은 처음에 서씨가 마을을 만들었는데, 서씨는 쥐를 의미하는 서(鼠)와

발음이 같아 창고에 곡식이 많아야 한다고 하여 ‘고장(庫藏)’이라 했다.

이후 1914년 ‘고장(古長)’이라 바뀌었고, 고장 사람들은 별량면을 ‘벼량면’이라 하는 것처럼

고장을 ‘고잔’으로 발음한다.

'고장마을' 관리 갯벌에서는 꼬막, 새꼬막, 칠게, 가리맛조개, 낙지, 짱뚱어 등이 잡힌다고 한다.

(12:05) '신덕 자율 관리어업 공동체 안내판'을 지난다.

신덕(新德)마을은 마을의 산세가 신이 덕을 베푼 곳이라고 하여 ‘신덕(神德)’이라 했다가,

후손이 ‘새로 만들어진 마을’을 뜻하는 ‘신덕(新德)’으로 바꾸었다고 한다.

'신덕마을' 관리 갯벌에서도 '고장마을'과 같이 꼬막, 새꼬막, 칠게, 가리맛조개, 낙지,

짱뚱어 등이 주요 생산물이다.

(12:06) '고장방조제' 수문을 지나고~

(12:09) '거차길' 포장도로를 만나고,

좌측으로 '거차마을' 표지석을 지나는데 '거차〈뻘배체험장〉'까지 0.7km 거리다.

'거차마을' 앞 바다 바라보고~

(12:12) 남파랑길 순천 62코스 안내판과 '거차.버스정류장'을 지나는데,

맞은편에 '거차복지회관'이 위치한다.

거차(巨次)마을은 별량 최남단 반도(半島)에 위치해 있는 마을로, 마을 앞과 옆은 장구섬을

비롯한 작은 섬들과 갯벌로 둘러싸여 있고, 육지와 닿아있는 마을 뒤에는 천마산이 곧장 솟아 있어

농지라곤 마을 앞으로 해안 도로가 깔리면서 생겨난 간척지가 전부다.

2005년에 발행된 향토지에는 주변의 바위가 거칠게 생긴 포구 마을이라 '거츨개'로 불렸다가

'巨次乙浦' 즉 '거찰개'를 거쳐 지금의 '거차(車次)'로 변한 것으로 추정했다.

시인 곽재구는 할머니 주민들의 말을 빌려 ‘살아가는 게 거칠거칠해’ 거차마을이라고 했다고도 전했다. '거차(車次)'는 한자로 해석하면 '수레가 머뭇거리는 곳' 정도로 해석되는데, 보성으로

물건을 나르던 수레가 바다를 만나 더 이상 나아가지 못하고 머물던 곳 그곳에 마을이 형성돼

거차라 불리게 된 것이라 추정된다.

마을 뒤 천마산(해발 147m)은 풍수지리상 엎드려 있는 말의 형국이다.

천마산은 옛날 관리들이 말을 매어놓고 산에 올라 풍류를 즐겼다고 전해온다.

이때부터 마을 이름을 '거차(車次)'라고 했는데, 뒤에 ‘거차(巨次)’로 바뀌었다고 한다.

또한 임경업 장군(1594~1646)이 낙안군수로 와 있는 동안(1626~1628) 항상 백마를 타고

거차 포구 뒤 천마산 최고봉에 올라 구경하는 것을 즐겼다고 한다.

장군이 임기를 마치고 서울로 올라가, 친명반청(親明反淸)의 편에 서서 병자호란의 국치를

씻으려 했지만, 모반사건에 연루되어 죽임을 당하였다.

그 뒤 거차 사람들이 장사를 나가기 위해 배를 바다에 띄우려고 하자 임 장군이 꿈에 나타나

백마를 타고 갯머리에 올라서서 떠나지를 않았다고 전해진다.

민중에서는 임경업 장군이 풍어를 관장하는 장군 신이 되었고, 특히 잡귀를 쫓아내고,

무병장수와 안과태평을 가져다준다고 믿고 있다.

마을 북동쪽으로 고배, 마산교회와 학교, 고장, 서쪽으로 염전 터, 남쪽으로 땅끝에 선창,

바다, 혼여, 남서쪽으로 장구섬 북쪽으로 천마산, 산너매들 범산이 있다.

'거차마을' 민가 벽화 바라보고~

(12:14) '남도삼백리 제2코스 꽃산너머 동화사길'

(←창산마을 1.5km, 거차 뻘배 체험장 0.4km) 이정표를 지나고~

(12:15) '거차 자율관리어업 공동체' 안내판이 세워진,

'거차방파제'를 시계 방향으로 빙 돌아 진행이다.

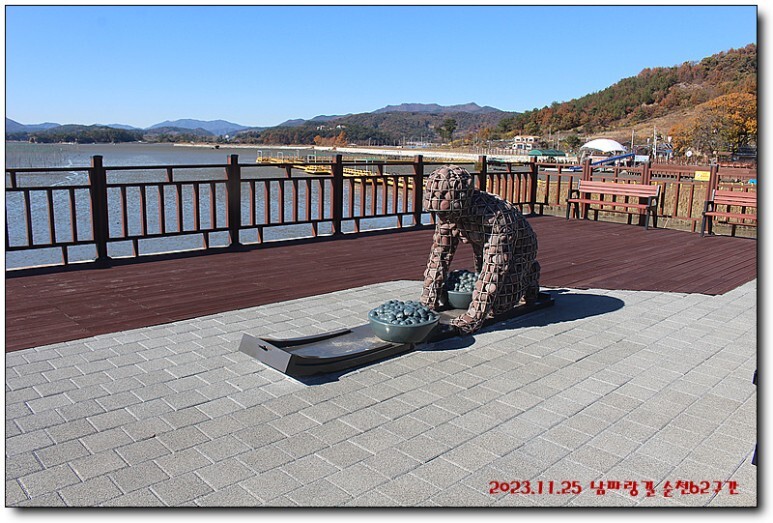

(12:17) '거차 뻘배 체험장' 도착전 데크쉼터를 지나는데,

뻘배를 타고 조업을 하는 형상의 조형물이 설치되어 있다.

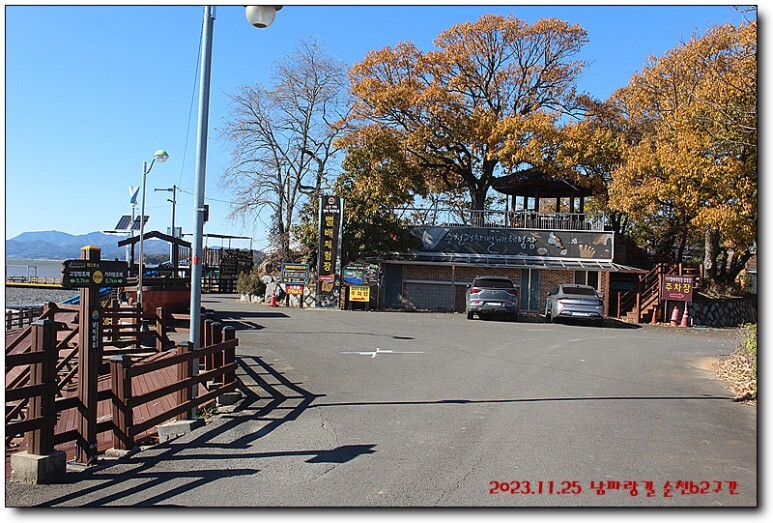

(12:19) '거차 뻘배 체험장' 갈림길에서 좌회전하고~

(12:21) '거차 뻘배 체험장' 관리동 앞에서 좌측 '뻘배 체험장 접수처' 방향으로 들어서면,

'뻘배 체험 제반 사항 안내판'이 줄지어 세워져 있다.

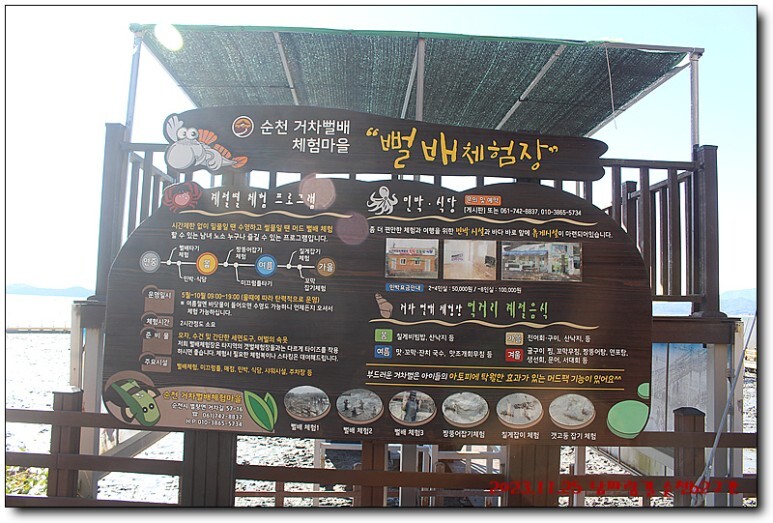

2012년부터 시작된 뻘배 체험장은 거차마을 어촌계가 공동으로 운영하는데,

뻘배타기 외에도 꼬막캐기, 개막이, 칠게잡기, 갯고둥잡기 등 갯벌체험도 함께 진행한다고 한다.

(12:22) '뻘배 체험장 접수처' 앞 우측으로

식당 및 매점이 있는 곳에서 좌회전하여 진행하고~

주민들이 직접 사용하다 낡은 뻘배들을 길게 이어 목책처럼 전시한 지압 보행로를 지나고,

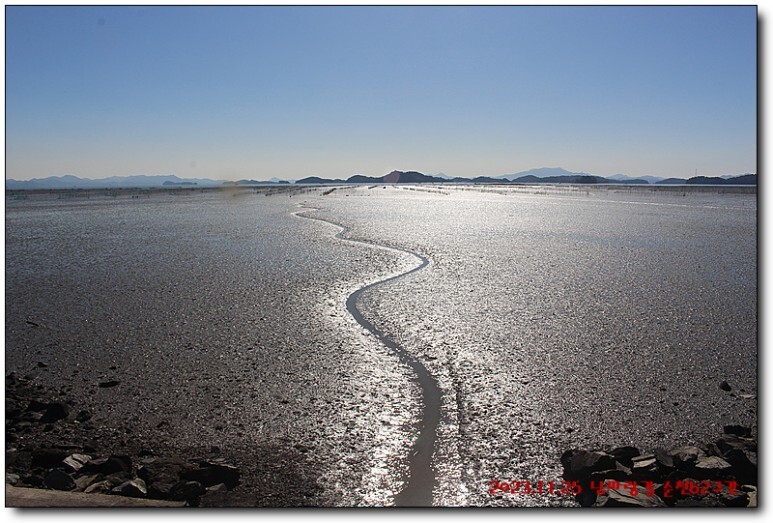

좌측으로 넓은 갯벌을 보면서 '거차방조제' 길을 따라 진행이다.

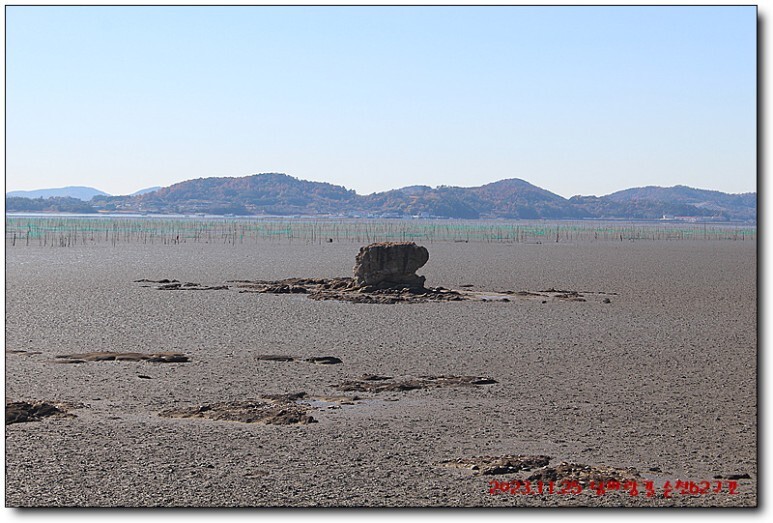

물 빠진 '거차방조제' 앞 갯벌 바위섬 땡겨보고~

(12:27) '순천만 갯벌 습지보호지역' 안내판이 있는 갈림길에서,

우회전하여 황토색 포장 길을 따라 진행하고~

(12:30) 농로 'T자' 갈림길에서 우회전하여 '천마산' 아랫자락으로 진행하는데,

좌측에는 태양광발전소가 자리를 차지하고 있다.

(12:32) '천마산' 아랫자락 농로 'T자' 갈림길에서 좌회전하여,

'마산양수장 1.8km' 방향으로 진행하고~

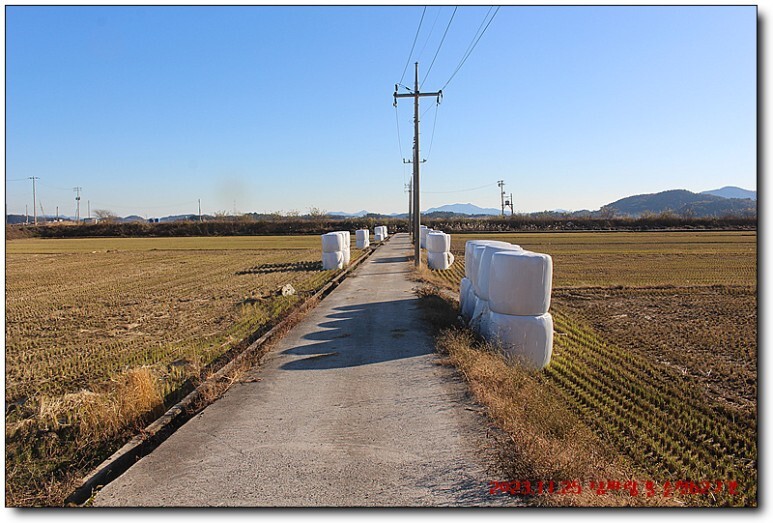

이후 남파랑길 빨간화살표 시그널이 가르키는

방향으로 길게 진행이다.

(12:44) '남도삼백리길 제2코스' (←마산양수장 0.8km, 거차방조제 1.3km→)

이정표가 서 있는 농로갈림길에서 직진하고~

(12:47) 농로 끝까지 나가 '남도삼백리길 제2코스'

(←거차방조제 1.5km, 마산양수장 0.5/ 1.4km↘)이정표 앞에서 우측으로 휘어져 진행이다.

그렇게 농로를 따라 진행하면 우측 전방으로 '신덕마을'이 보이고~

(12:54) '신덕마을' 표지석이 있는 '마산길' 도로삼거리에서

급 좌회전하여 '마산길' 도로를 따라 진행이다.

'남도삼백리길 제2코스' 이정표(←거차방조제 1.8km, ↑마산양수장 0.8km) 앞에,

마산양수장 방향으로 0.3km를 위험한 도로를 따라가야 하므로 주의하라는 경고표지가 붙어있다.

(12:59) 남파랑길 갈림길을 만나고,

'마산로' 도로를 벗어나 좌측 농로로 들어서는데 '마산양수장'까지 0.9km 거리다.

(13:03) '대곡제'에서 흘러 내려오는 하천 앞 농로 'T자' 갈림길에서

좌회전하여 진행하고~

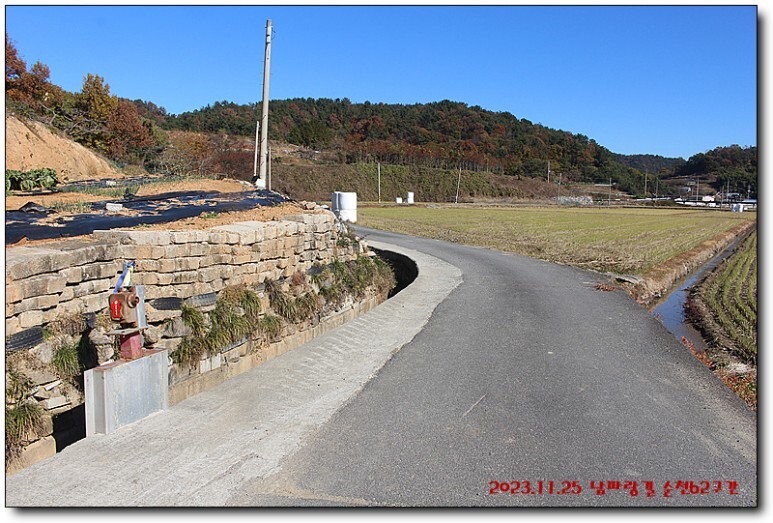

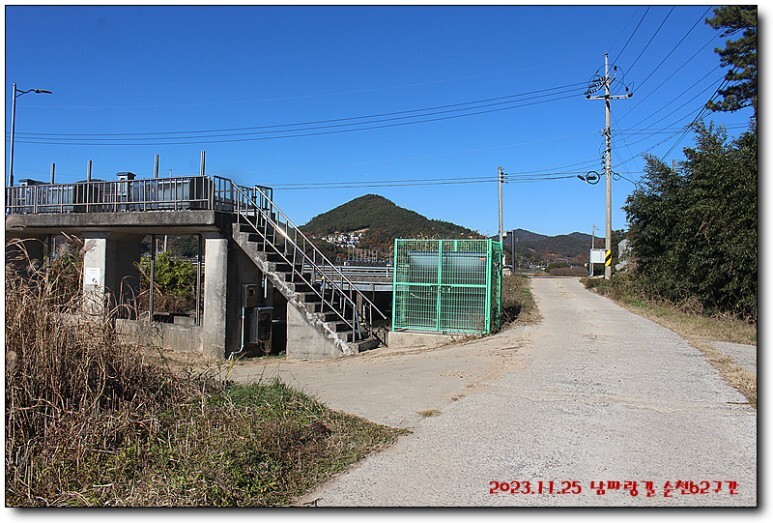

(13:04) '마산양수장' 앞을 지나간다.

(13:05) '마산양수장' 우측의 배수갑문을 지나,

우회전하여 진행하고~

그렇게 '배수갑문'을 지나 우회전하여 'U자' 형태로 진행하면,

이제까지 이어지던 '마산리'에서 '별량면 동송리'로 행정구역이 바뀐다.

별량면 동송리(東松里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 동쪽으로 첨산[295m]의 능선이

북쪽에서 남쪽으로 이어져 있다.

서쪽으로 송천마을이 있고, 동막마을은 작은 첨산[180m] 남쪽에 자리 잡고 있으며

송천마을과 동막마을 사이로 신송마을이 있다.

하천은 봉림제에서 흘러 내려오는 물과 대룡저수지 물이 중앙배수로를 따라

마을 앞 서쪽들을 적시고 있다.

서쪽으로 원창천이 흐르며, 동승들이 넓게 펼쳐있다.

자연마을로는 동막마을·신송마을·북편마을·남편마을 등이 있다.

1914년 행정구역 개편 때 동막리·신송리·송천리·회룡리·장기리 일부를 합쳐 개설했다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 동송리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 동송리가 되었다.

동송리 명칭은 동막마을과 신송마을·송천마을에서 유래했다.

동막(東幕)마을은 ‘새로운 삶터’ 즉 ‘새 막터’를 한자로 쓰면서 ‘새’를 날이 새다는 의미로

동(東)자를 취하고 ‘막’자는 장막 막(幕)자를 더해 ‘동막’이라 했다.

신송(新松)마을은 소나무가 많아 ‘아랫솔내’, ‘아래소래’라 하다가 ‘신송(新松)’이라 했다.

송천(松川)마을은 원래 이름은 윗솔안, 웃솔내의 발음상 표현인 ‘웃소래’라고 했다.

윗솔안은 소나무 숲에 둘러싸인 마을을 뜻하는 솔천으로 바꿨다가 한자명인 ‘송천’이라 한 것이다.

마을이 커지면서 윗솔내[송천]와 아래솔내[신송]로 나뉘게 되었고

다시 북편과 남편으로 나뉘게 되었다.

동송리 면적은 5.7㎢로 별량면 관내에서 죽산리에 이어 12번째이며,

전라남도 순천시 별량면에 있는 경전선 철도역인 원창역을 서남 간에 두고 남북으로 이어져 있어

과거에는 대중교통에서 매우 중요한 역할을 했다.

별량면 봉림리에 있는 원창역은 1930년 보통역으로 영업을 개시했으며, 2007년 폐역했다.

별량면 동송리에 있는 원창역사는 1930년대 지어진 역사로,

2004년 12월 31일 등록문화재 제128호 순천 구 원창역사로 지정되었다.

이후 하천 둑길을 따라 진행하는데,

좌측의 추수가 끝난 논은 예전 '순천만 별량 염전'이었던 곳이다.

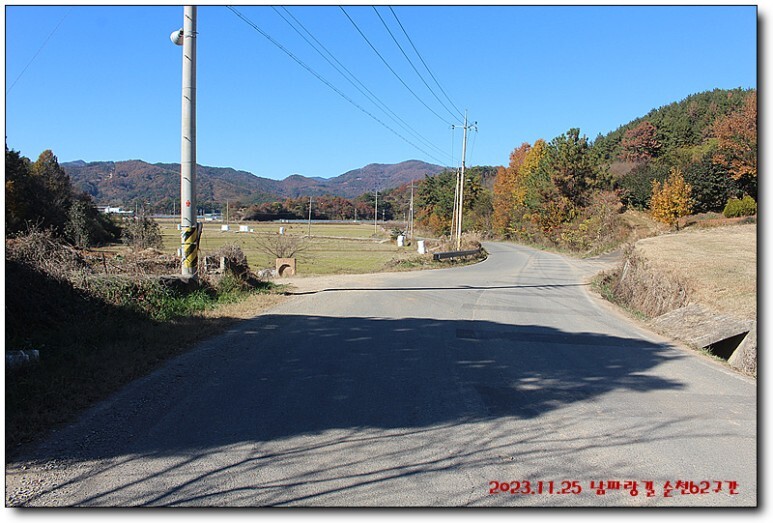

(13:10) 농로 'ㅓ자' 갈림길에서 좌측 '덕산수문' 방향으로 진행하고~

이후 우측의 '호룡산(75.6m)' 자락 아래 농로를 따라

'석현천' 변으로 다가가 우회전하여 '원창배수문'을 향해 진행이다.

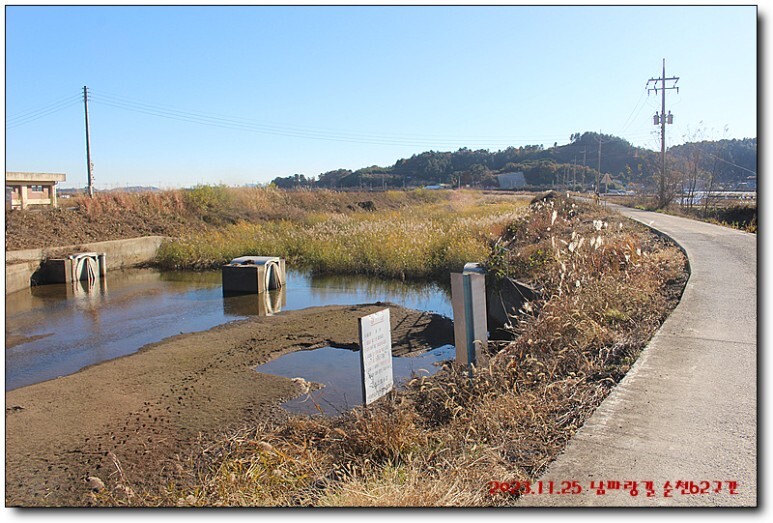

(13:17) '원창배수문' 앞에서 좌회전하여,

배수문을 지나고~

그렇게 '배수문'을 건너면, 이제까지 이어지던 '동송리'에서

'별량면 두고리'로 행정구역이 바꿔진다.

별량면 두고리(斗庫里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 대부분 낮은 구릉과 평지로 이루어져 있으며,

남쪽은 순천만에 접해 있다.

동쪽으로는 원창천이 흐르며, 수채들과 덕산들이 있다.

자연마을로는 덕산마을·도홍마을·칠동마을·서동마을이 있는데, 자연마을이 모두

문악산[380m]에서 남쪽으로 뻗은 바리봉[238m] 능선을 따라 형성된 말고재[말구재] 자락에

동쪽을 보고 자리를 잡은 것이 특징이다.

1914년 행정구역 개편 때 순천군 초상면 도홍리·덕산리·칠동리·옥동리·서동리·척동리·용두리

각 일부를 병합하여 순천군 동초면 두고리로 개설되었다.

1929년 동초면이 폐지되면서 별량면에 속하게 되어 순천군 별량면 두고리가 되었다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 두고리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 두고리가 되었다.

두고리 명칭은 밀고재에서 유래했다.

말고재는 도홍마을·덕산마을·칠동마을·서동마을 뒤편에 있는데 한자로 ‘두고(斗庫)’라고 표기했다.

서동(書洞)마을은 마을에 서당이 있어 ‘서당골’로 부르다가, 한자명인 ‘서동’으로 쓰게 되었다.

칠동(七洞)마을은 옻나무가 많아 ‘옻골’이라 부르다가, 한자로 칠(漆) 자를 취해 ‘칠동’이라 하다가,

칠(七)로 바꾸어 썼다고 한다.

덕산(德山)마을은 처음에는 집 한 채만 있어서 ‘한채굴’이라 하다가, ‘덕산’이라 바꾸었다고 한다.

큰 골짝의 뜻을 가진 한적굴[한창골]은 변천을 거쳐 ‘크다(大)’에서 ‘한적하다(寂)’는 의미로 바뀌고,

‘홀로 있다(獨)’는 의미는 ‘덕이 있다(德’)는 뜻으로 변화되었다.

‘독’자와 발음이 비슷한 ‘덕’자를 취해 ‘덕산(德山)’이라 한 것이다.

도홍(桃紅)마을은 ‘동굴’이라 하는데, 한자로 표기하면서 ‘도홍(桃紅)’이라 한 것이다.

동굴은 마을이란 뜻일 뿐인데, 도화낙지(桃花落地)라는 명당이 있다 해서 ‘도홍’이라 했다고 한다.

두고리 면적은 3.72㎢로 별량면 관내 18개리 중 다섯 번째이며,

서동마을과 도홍마을은 산비탈에 자리 잡은 산골 마을이고,

칠동마을과 덕산마을은 평야를 끼고 있는 농촌 마을이다.

덕산마을은 갯가의 어촌 마을이었으나 간척 후 너른 평야지를 가진 농촌 마을이 되었다.

농사 용수를 위해 도수터널을 통해 대룡저수지 물을 끌어오고, 칠동마을 앞에 있는

칠동저수지와 도홍 아래 용두저수지 물을 사용하고 있는 지역이다.

덕산 땅은 간척되기 전에는 염전이 많았다.

그렇게 '원창배수문'을 건너 '덕산방조제'에서 좌회전하고~

근처 평평한곳에 배낭을 내리고 준비해온 햄버거와 테라캔맥주 큰거 1캔으로

늦은 점심을 해결하며 10분 쉬었다가 간다.

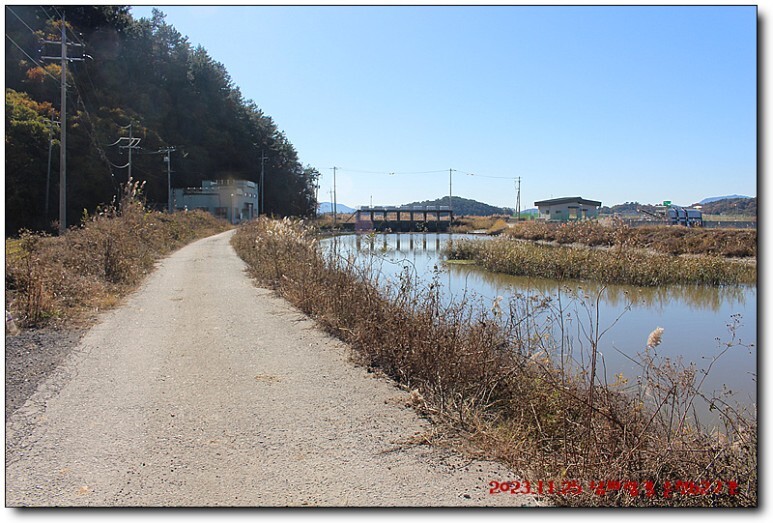

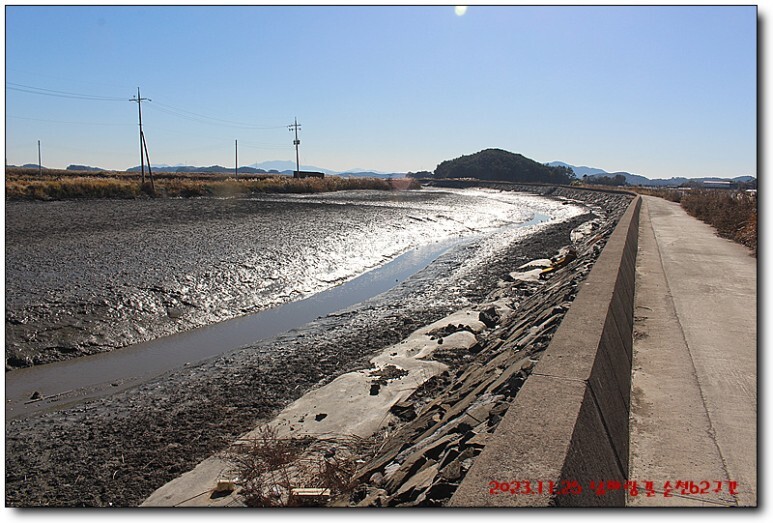

(13:28) 이후 '석현천'을 좌측에 끼고,

'덕산방조제'를 따라 길게 진행하고~

'덕산방조제' 길 우측에는 태양열 단지가 크게 조성되어 있고,

좌측 '석현천'에는 갈대밭이 잠식하고 있는데 좌측 갯벌에는 '농게'와 '칠게' 천지다.

석현천

전라남도 순천시 별량면 봉림리에서 시작하여 남서쪽으로 흘러

구룡리에서 남해로 합류하는 지방하천이다.

섬진강권역 섬진강 남해권 수계의 지방하천으로

하천연장은 2.57㎞, 유로연장 5.76㎞, 유역면적 17.92㎢이다.

하천을 따라 2번 국도가 지나고, 하천 중류부를 경전선 철도가 가로지르고 있다.

그렇게 '덕산방조제' 길을 따라 앞쪽의

'돼지산'을 향해서 진행하고~

'석현천'이 '순천만'으로 합해지는 기수역이 점점 가까워지는 곳에서,

이제까지 이어지던 '두고리'에서 '별량면 구룡리'로 행정구역이 바뀌는데,

정확한 경계지점은 잘 모르겠다.

별량면 구룡리(九龍里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 구룡리 북쪽에는 구룡 뒷산으로

주산이 되는 산부래기[133m]가 있다.

주산의 한 갈래는 서쪽으로 서남등[37m]을 만들어 우백호가 되고, 한 갈래는 동쪽으로

큰까끔[63m]을 만들어 청룡을 이루어, 동쪽·서쪽·북쪽이 산으로 감싸고 남쪽으로 열려 있다.

마을 앞 옛 국도와 경전선 철도 너머에 있는 뒷산은 큰까끔에서 야트막하게 바다 쪽으로

뻗어 나간 구릉지로 청룡등[27m]이라 부른다.

용두는 산부래기에서 동쪽으로 뻗은 산자락이 큰적굴, 작은적굴을 이루며 바닷가에 닿아 있다.

과거 간척되기 전 돼지산[46m]과 황새등[21m]은 섬으로 있던 곳인데 수차례 걸친 간척으로

염전과 농토가 되었다.

큰마을 서남쪽으로 뻗어 나간 땅고개[22m]는 용머리 형국이다.

북쪽으로는 금지천이 흐르며, 남쪽으로는 순천만에 접해 있고 동초천 주변으로는

구룡들이 넓게 펼쳐져 있다.

구룡리 면적은 2.64㎢로 별량면 관내 18개리 중 열 번째이며,

자연마을로는 용두마을과 구룡마을이 있다.

1914년 행정구역 개편 때 순천군 초상면 구룡리와 용두리 일부를 병합하여

순천군 동초면 구룡리로 개설되었다.

1929년 동초면이 폐지되면서 별량면에 속하게 되어 순천군 별량면 구룡리가 되었다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 구룡리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 구룡리가 되었다.

구룡리 명칭은 구룡마을과 용두마을에서 유래했다.

용두(龍頭)마을은 『승주향리지』[1986]에 의하면 용이 바다를 향하여 한가로이 구슬을 희롱하며

놀고 있는 형국으로, 용의 머리 부분에 마을이 형성되어 ‘용두’라 했다고 전한다.

산 능선을 풍수에서는 용이라 표현하는데, 바다로 길게 뻗어 나간 땅고개의 모습이 마치

용과 흡사한 모습을 하고 있어, ‘용머리’라 부른 것으로 보인다.

구룡(九龍)마을 역시 아홉 마리 용이 여의주를 가지고 희롱하는 형국이라 ‘구룡’이라 했다 한다.

(13:47) '용두마을 자율어업공동체' 경고판을 지나고~

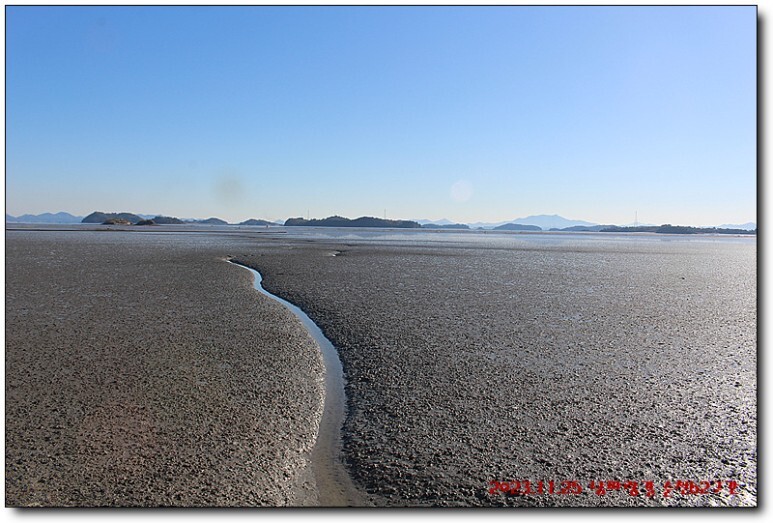

'덕산방조제' 앞 갯골 바라보고~

(13:52) '덕산방조제' 길이 끝나는 곳,

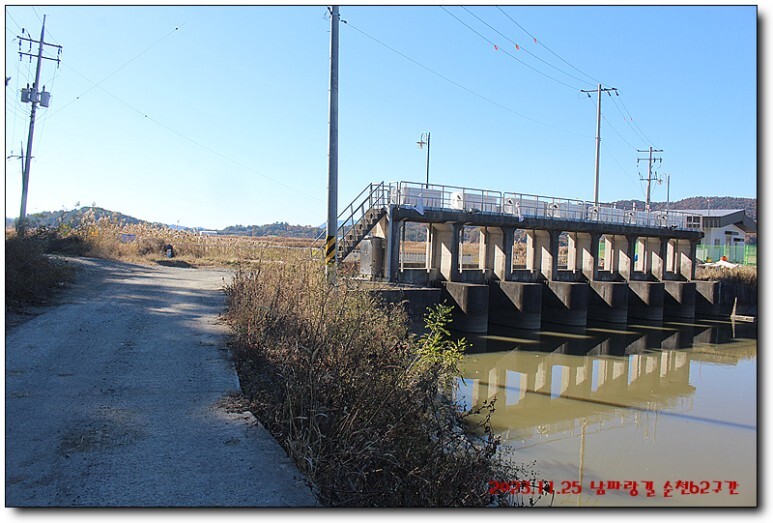

'돼지산' 앞 '용두배수문'을 지나 우회전하여 '구룡리 용두마을'을 향해 진행이다.

(14:00) '아랫용두길' 'T자' 도로갈림길에서 좌회전하여,

'용두마을'로 들어서서 원두막 쉼터 옆을 지나고~

(14:02) '용두마을'을 스쳐 지나 동구 밖으로 나가서~

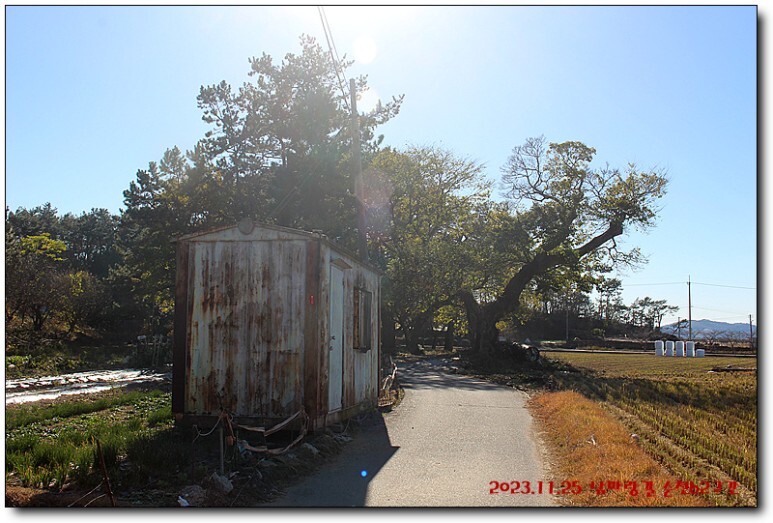

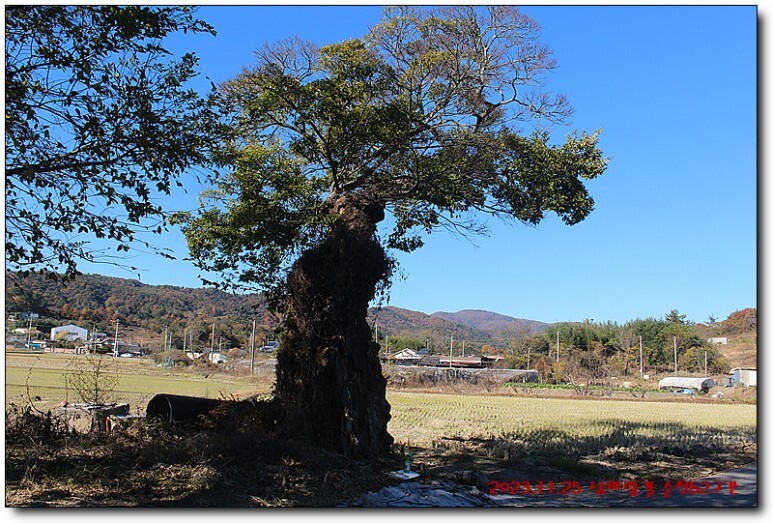

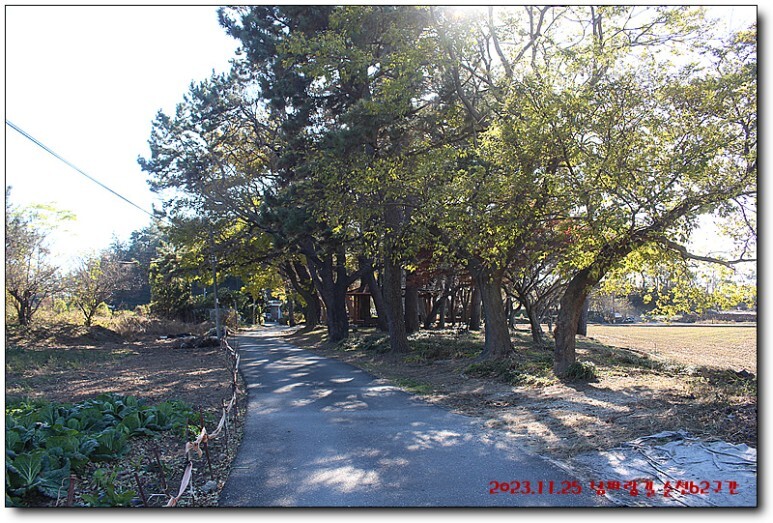

(14:04) 괴목과 고목이 어우러진 '용두마을 소공원'을 지나

우측으로 휘어지며 진행이다.

좌측의 '용두산장'이라는 식당은 전용 연못과 연못 위 정자도 만들어 놓았는데,

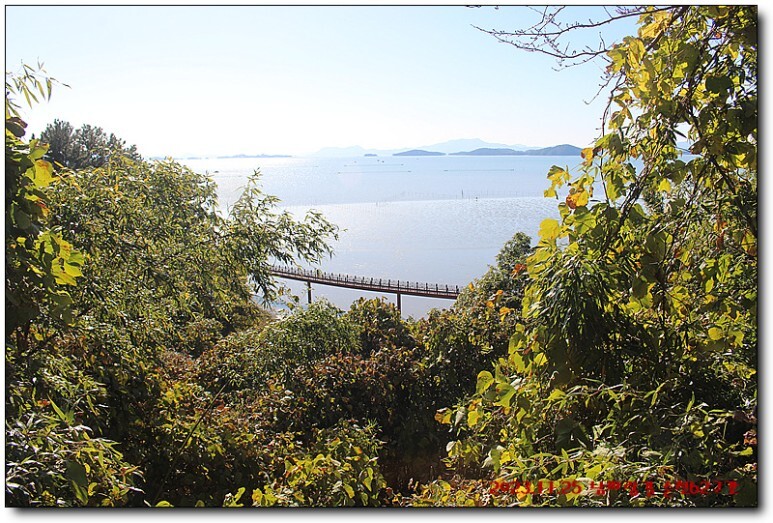

연못 뒤로 '용두항'도 보인다.

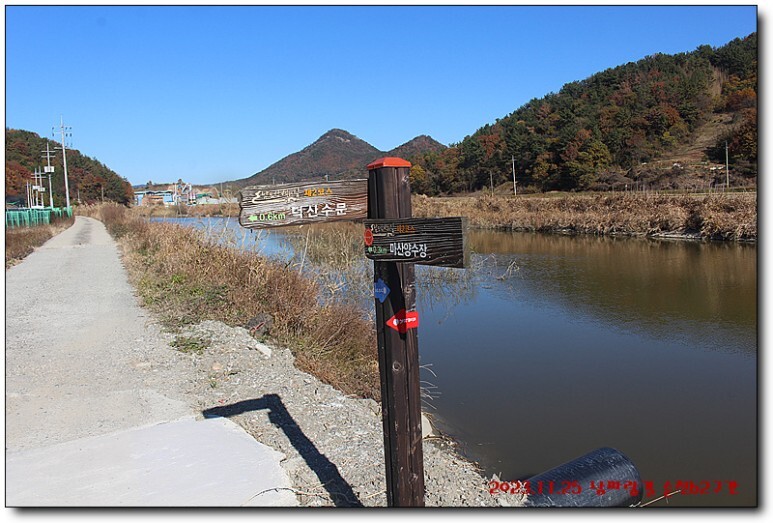

(14:08) '아랫용두길' 도로 'ㅓ자' 갈림길에서 좌회전하여 진행하는데,

남도삼백리길 제2코스 이정표에는 '덕산수문'까지 3km로, 동막2교까지 2km로 표시하고 있다.

(14:10) '구룡사' 앞을 지나면서,

대웅보전을 향해 저두삼배의 예를 올리고~

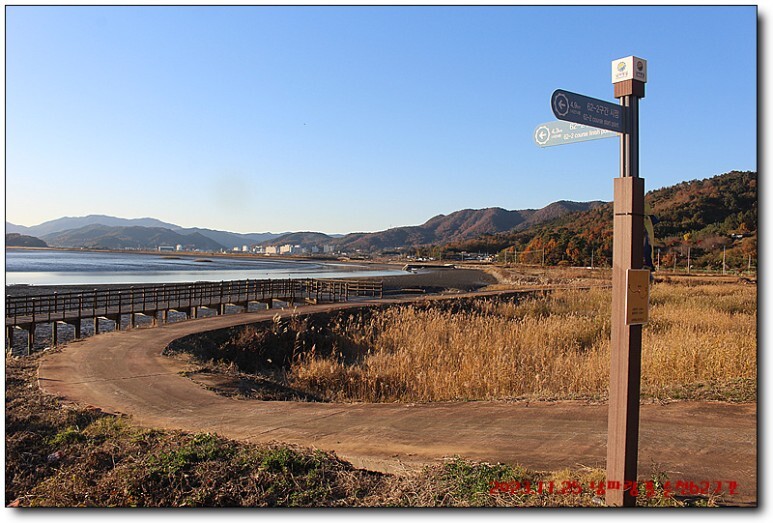

(14:11) '용머리 해변'으로 나가 남도삼백리길 제2코스 (↓용두마을 0.9km, 구룡마을 2.1km→)

이정표가 가르키는 방향으로 우회전하여 '구룡방조제'길을 따라 길게 진행이다.

(14:13) '구룡방조제 수문' 좌측의 갯골 바라보고~

'구룡방조제' 길 좌측으로 '새우 양식장'이 많이 보이는데~

우리 입으로 들어가는 음식 재료의 생산 현장을 만나보는 것은 나름 의미가 있다.

이런 대량생산을 목표로 하는 양식장들은 사료를 먹여 키운다고 하는데, 문제는 한 종의 새우를

모아서 키우다 보니 바이러스등에 취약해서 집단으로 폐사하는 일이 자주 발생한다고 한다.

(14:21) 남도삼백리길 제2코스(←구룡마을 1.4km)

이정표를 지나고~

(14:22) 좌측으로 '선수산' 건물을 지나,

좌측으로 수차가 정지된 '새우 양식장'을 바라보며 '구룡남길' 농로를 따라 길게 진행이다.

(14:31) 남파랑길 갈림길을 만나고,

'구룡남길 ㅏ자' 갈림길에서 우측 농로로 진행하고~

전방으로 '구룡축산'을 바라보면서 직선 농로를 따라 끝까지 진행이다.

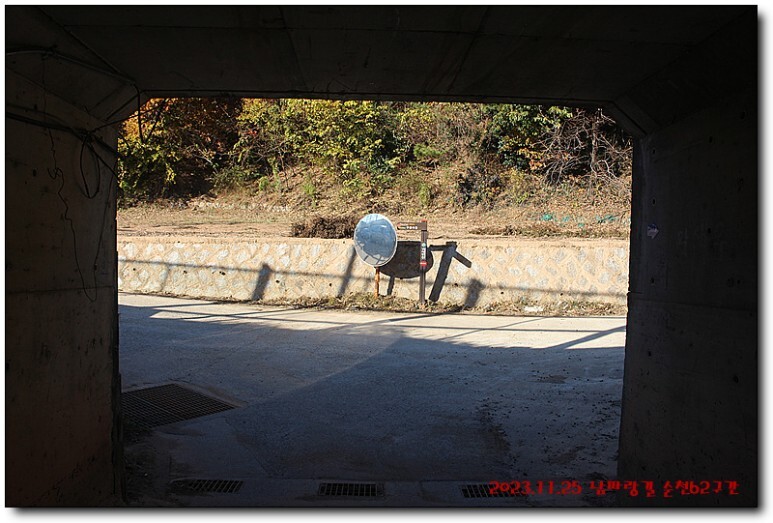

(14:35) '2번국도 녹색로' 도로를 만나, 우측 아래로 약간 진행하여

'녹색로' 도로밑을 통과하는 암거를 지나고~

(14:36) 그렇게 암거를 지나 좌회전하여

직선 농로를 따라 진행하고~

(14:38) 남도삼백리길 제2코스(↓구룡사 1.8km, 구룡마을 0.1km→) 이정표와

남파랑길 이정표(↓62코스시점 13.0km, 62코스 종점 2.5km→)가 가르키는 방향으로 우회전하고~

남파랑길 62코스 종점 2.5km 표시는

'동막2교' 부근 '순천시'와 '보성군'이 갈리는 경계까지의 거리다.

(14:39) '순천농협' 창고 건물 앞을 지나서,

'별량농협, 농용자재백화점' 건물을 바라보며 진행이다.

(14:41) '경전선' 철로가 지나는 '구룡 건널목'을 건너고,

정면의 '구룡마을' 표지석을 바라보면서 좌회전하여 '송산길' 도로를 따라 진행하고~

구룡마을은 산세가 용과 같다고 하여 구룡이라 이름하였다고 한다.

청룡산이 마을의 노적봉인데, 그 옛날 도승이 천석궁 자리가 있다고 하여

주민들이 그 터를 찾으려 하였지만 찾지를 못했는데,

농협창고가 세워진 자리가 천석궁 자리로 주민들은 믿고 있다.

서쪽 산 중턱은 배가 드나들던 곳이라 "배드리" 라 부르며,

뒷산 중턱에 '장사바구' 가 있는데 이 바위가 마을을 지키고,

'맷돌바구'는 마을을 잘 살게 한다고 믿고 있다.

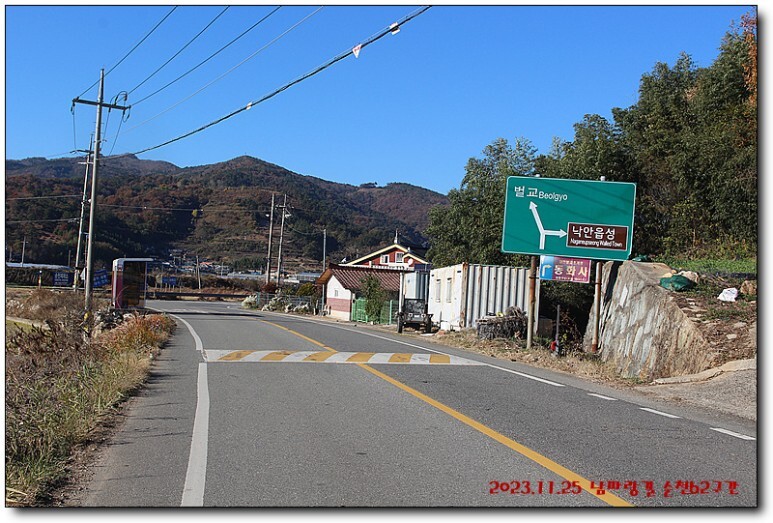

(14:49) '벌교/낙안읍성' 갈림 교통표지판과 '신기.버스정류장'을 지난

삼거리에서 좌측 '금치길' 도로로 진행하고~

(14:52) '동룡천' 위를 가로지르는 '동초교'를 건너고~

순천 종점까지 1.0km 남았음을 알리는데,

하지만 62코스 전체는 아직도 9.8km를 더 진행해야 한다.

이곳 '동초교'를 건너서면서부터 '남도삼백리길 제2코스 꽃산너머 동화사길'은

좌회전하는 남파랑길과 헤어져 우회전하여 '원산' 동화사 방향으로 진행하게 된다.

그렇게 '동초교'를 건너서 좌회전하면, 이제까지 이어지던 '구룡리'에서

'별량면 금치리'로 행정구역이 바꿔진다.

별량면 금치리(琴峙里)

전라남도 순천시 별량면에 속하는 법정리로 북쪽에는 제석산이 있고,

남쪽으로는 금치천이 흐른다.

금치천 주변은 대부분 낮은 구릉과 평지로 이루어져 있다.

북쪽 제석산[560m] 능선이 동쪽으로 뻗어 시리봉[382m]을 만들고, 서남쪽으로 이어져

과동 뒷산이 되고, 심바심까지 등을 이루어, 북쪽으로는 전라남도 순천시 별량면 대룡리,

동쪽으로는 별량면 죽산리와 경계가 된다.

제석산 남쪽으로 뻗어 내린 산줄기는 진토재를 만들고, 동쪽으로 뻗어 벌교와 땅금을 대며

개머리등이 된다.

제석산에서 진토재에 이르기 전 한 갈래의 능선은 진치마을의 뒷산이 된다.

자연마을로는 과동마을·금동마을·대치마을·진치마을 등이 있다.

1914년 행정구역 개편 때 순천군 초하면 진치리·대치리·소치리·과동리·금동리, 초상면 원산리

일부를 병합하여 순천군 동초면 금치리로 개설되었다.

1929년 동초면이 폐지되면서 순천군 별량면에 속하게 되어 순천군 별량면 금치리가 되었다.

1949년 전라남도 순천시와 전라남도 승주군이 분리되면서 승주군 별량면 금치리가 되었다.

1995년 도농통합 정책에 의해 순천시와 승주군이 통합되면서

전라남도 순천시 별량면 금치리가 되었다.

금치리 명칭은 금동마을과 진치마을·대치마을·소치마을에서 유래했다.

금동(琴洞)마을은 선녀들이 샘골에서 목욕한 후 마을 북쪽 300m 지점에 있는 비선등을 오르내리고,

옥녀봉에서 거문고를 타면서 놀았다고 하여 거문고 금(琴) 자를 따 ‘금동’이라 했다고 한다.

대치(大峙)마을은 제석산 중턱 마을에서 낙안으로 다니던 고개의 이름 ‘한재’에서 유래하였고,

큰 고개를 의미하는 ‘한재’를 ‘대치(大峙)’로 표기하였다,

따라서 ‘한재’ 또는 ‘대치마을’이라 한 것이다.

진치(進峙)마을은 임진왜란 때 전라좌수영의 수군과 낙안군의 수비군이 왜군을 물리치기 위해

진을 친 곳이라 해서 ‘진(陣)터’라 했다고 한다.

진터가 있는 고개가 되므로 진터고개에서 진터재로 변했고 한자로 쓰면서 ‘진치(進峙)’가 되었다.

과동(果洞)마을은 본래 큰 모과나무가 있어 ‘모개굴’이라 했는데, 모과는 한자로 목과이기 때문에

‘목과동(木果洞)’이 되었다고 한다.

모개굴에서 현재의 자리로 마을 터를 옮기면서 ‘목과동’ 대신 ‘과동’이라 했다고 한다.

금치리 면적은 7.98㎢로 별량면 관내 18개 리 중 대룡리에 이어 두 번째이며,

전라남도 순천시 별량면 금치리는 순천으로 진입하는 서남쪽 관문이 되는 곳이다.

국도 제2호선이 남쪽에서 동서 방향으로 이어지고,

철도는 진치마을과 과동마을을 거쳐 동서로 연결되어 있다.

(14:55) '경전선' 철길이 지나가는 '호동건널목'을 건너고~

철로 위에서 좌측 '구룡역' 방향 바라보고~

우측 '벌교' 방향 바라보고~

좌측 아래로 지금까지 보지 못했던 보 시설물이 보이는데,

'개보'란 안내판이 세워져 있다.

동룡천(東龍川)

전라남도 순천시 별량면 대룡리에서 시작하여 서쪽으로 대룡저수지를

지나 남쪽으로 흘러 구룡리에서 남해로 합류하는 지방하천이다.

섬진강권역 섬진강 남해권 수계의 지방하천으로

하천연장은 7.08㎞, 유로연장 12.11㎞, 유역면적 29.01㎢이다.

하천 유역 중·하류부를 영암순천간 남해고속도로가 통과하고 있고,

2번 국도가 하류부를 동서로 지나고 있다.

이후 '동룡천' 둑길을 따라 길게 진행하는데,

우측 논 한가운데에 느티나무 한그루가 외롭게 서 있다.

섬 같은 작은 공간, 논만 가득한 허허벌판에

외롭게 서 있는 나무 한 그루는 그 존재만으로도 훌륭해 보인다.

(15:03) 둑길 끝 '수차길' 도로 'T자' 갈림길에서 좌회전하여,

'호동양수장' 앞을 지나고~

이곳에서 이제까지 이어오던 '순천시 별량면 금치리'를 벗어나,

'보성군 벌교읍 호동리'로 들어서게 되지만,

남파랑길 이정표는 0.2km 더 지난 곳을 종점으로 표시하고 있다.

보성군 벌교읍(筏橋邑)

전라남도 보성군의 동부에 있는 읍이다.

동쪽에는 제석산, 북쪽에는 백이산, 서쪽에는 존제산(712m), 남쪽에는 장군봉(414m),

병풍산(479m) · 비조암(456m)이 솟아 있다.

읍의 동부지역에 있는 벌교리 · 장양리 · 장암리 등이 남해와 접하고 있으며,

벌교천과 그 지류가 흐르는 지동리 · 전동리 일대에 평야가 넓게 펼쳐져 있다.

읍 소재지인 벌교리를 비롯하여 21개 법정리 71행정리를 관할한다.

백제 시대 분차군(分嵯郡) · 분사군(分沙郡) · 부사군(浮槎郡), 신라 시대 분령군(分嶺郡),

고려 시대 낙안군(樂安郡) · 양악(陽岳)에 속하였다.

낙안군의 옛 고을이 있었으므로 고읍면(古邑面)이라 하여 22개 동리를 관할하다가,

1908년(융희 2)에 보성군에 편입되어 고상(古上), 고하(高下)의 2면으로 분리되었다.

1914년 흥양군(興陽郡) 일부와 순천군(順天郡) 일부 지역을 병합하여, 포구로서 번창한

벌교리의 이름을 따서 벌교면이라 하였다.

1929년 순천군 일부를 편입하였으며, 1937년 벌교읍으로 승격하고,

1983년 고흥군 일부를 편입하였다.

『해동지도』(낙안)의 벌교 일대에 벌교 다리가 묘사되어 있다.

『1872년지방지도』에는 벌교(筏橋)를 비롯하여 고읍(古邑) · 대포(大浦) 등이 그려져 있는데,

벌교(筏橋) 바로 앞에는 다리가 그려져 있고 '단교(斷橋)'라 기록되어 있다.

『호구총수』에는 고읍면 벌교리(筏橋里)가 나타난다.

『구한국행정구역일람』에 고하면 벌교포로, 『신구대조』에 벌교면 벌교리로 기록되어 있다.

나무다리가 있어서 벌교라 불렀다고 한다.

벌교리 홍교 마을에는 1734년에 놓은 길이 27m, 높이 3m의 홍교(무지개 돌다리)가 있는데,

홍교가 있던 자리는 원래 나무다리가 있었다 한다.

원래 있던 나무다리는 1718년에 주민이 놓았는데, 1728년 홍수에 유실되었다.

1729년 선암사 주지가 돌로 다시 만들어 1734년에 완공했다.

주요 농산물은 쌀·보리 등 주곡작물 외에 목화·참깨 등의 특용작물과 오이·딸기 등

원예작물의 재배가 활발하다.

순천만(順天灣) 연안의 개펄에서는 낙지와 꼬막 등이 잡히고, 소금도 생산된다.

벌교읍을 기점으로 광주·고흥·장흥·순천을 연결하는 국도가 통하며, 경전선(慶全線) 철도가

지나는 교통의 요지이다.

문화재로는 벌교홍교(筏橋虹橋:보물 304), 주사선연도(舟師宣宴圖) 등

신여량장군유품(申汝樑將軍遺品:전남유형문화재 147),

벌교 도마교 및 석비(逃馬橋-石碑:전남유형문화재 173), 벌교 고읍리 은행나무(전남기념물 147),

취송정(翠松亭:전남문화재자료 136), 보성 벌교리 성지(城址), 용연사(龍淵寺),

보성 전동리(典洞里) 성지, 징광사지(澄光寺址), 보성 척령리(尺嶺里) 선사유적,

보성 마동리(馬洞里) 성지, 마동리 지석묘군, 보성 장좌리(長佐里) 지석묘군, 오충각(五忠閣) 등이 있다.

별교읍 호동리(虎東里)

벌교천 하구에 위치하여 바닷물이 들어오는 지역이며 대부분 평지로 이루어져 있다.

자연마을로는 호동 1리 (호동), 호동 2리 (호산), 호동 3리 (동막)이 있다.

호동마을은 지형이 바다 위에 고기와 같은 형국이라 하여 범어라 하였으나 일제강점기 이후

뒷산 장구산의 능선이 호랑이 등같이 생겼다 하여 호동이라 하였다.

호산마을은 마을의 뒷산인 장구산의 능선이 호랑이의 등같이 생겼다 하여 호산(虎山)이라 하였다.

동막마을은 조선 중기에 왕족의 타락과 관료의 부정부패에 견디지 못하던 백성들이

동학군을 조직하여 관군에 대항하다 패하자 뿔뿔이 흩어지고 한 무리가 이곳에 장막을 치고

은거하여 살았다 하여 동막(東幕)이라 했다 한다.

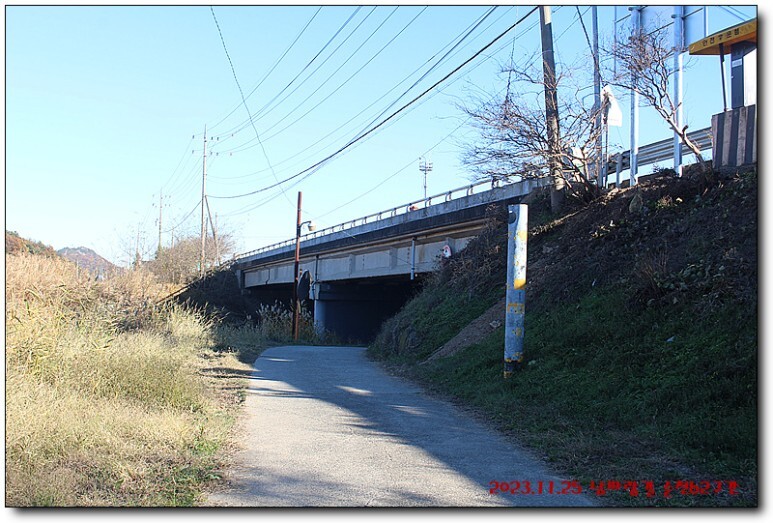

(15:05) '2번국도 녹색로' 도로가 지나는 '동막2교' 아래를 통과하고~

(15:07) '호동맛집가든' 식당이 있는

'장호길' 도로를 만나 좌회전하여 진행하고~

'호동맛집가든' 부근에 '남파랑길 62코스'와 '62-1코스'

이정표가 있어야 하겠지만 보이지 않고...

하여튼 보성군 벌교 구간인 62-1코스를 시작한다.

(15:08) 남파랑길 도로 위험 표지를 지나고~

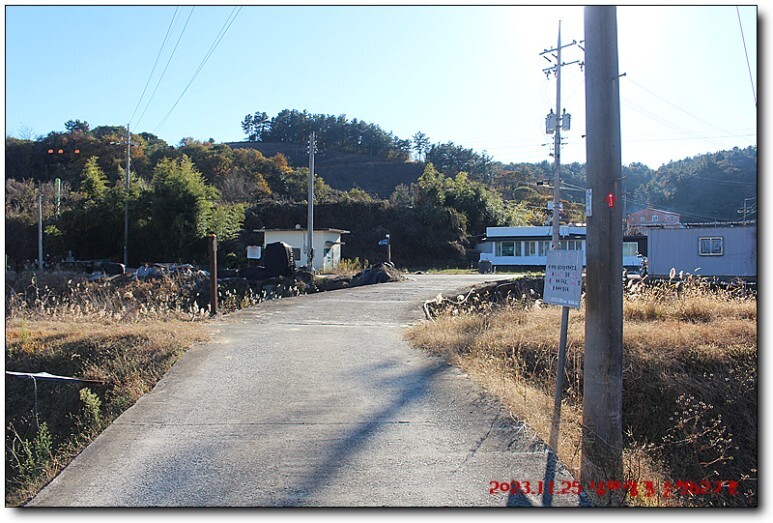

(15:11) 남파랑길 갈림길을 만나고,

경운기가 서 있는 갈림길에서 '장호길' 도로를 벗어나

좌측 직진 방향의 '동룡천변' 둑길을 따라 진행이다.

그렇게 '동룡천변' 둑길을 따라 하천 하구로 내려가는 길은

앞을 보아도, 뒤돌아 보아도 온통 갈대 천지다.

(15:16) 둑길이 우측으로 휘어져 나가는 곳에서,

좌측 좁은 둑길이 위험하므로 우측 길을 진행하여 '장호길' 도로를 다시 만나고~

이후 좌회전하여 '장호길' 도로를 따라 진행이다.

(15:18) '빠끔살이 펜션'이 2km 지난 지점에 있다는 간판이 있는

갈림길에서 좌회전하고~

'빠끔살이'는 '소꿉놀이'의 전라도 사투리라고 한다. ㅎ~

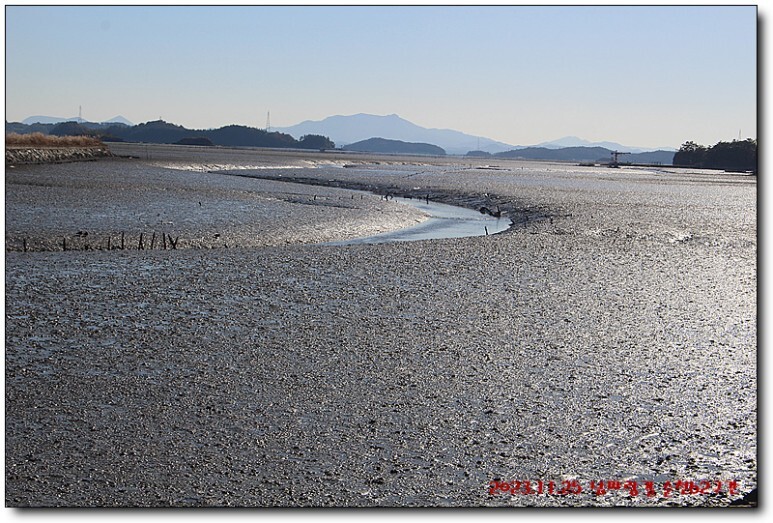

'동룡천'이 '순천만'과 만나는 기수역을 바라보는데,

남파랑길 이정표가 62-2구간 종점까지 8.4km를 알린다.

'보성 벌교 갯벌 습지보호지역' 안내판 바라보고~

보성 벌교 갯벌 습지보호지역은 보성군 벌교읍 해역 일원에 위치한 31.85㎢의 갯벌로서,

자연하천과 펄갯벌이 이상적으로 연계된 해안 생태계를 유지하고 자연성이 우수한 갯벌이다.

펄갯벌의 주 수산물인 짱뚱어, 고막 등이 많이 생산되여 민물, 기수, 해양생물종이

공존하는 곳으로 생물 다양성이 풍부하여, 지난 2018년 9월 3일 해양수산부 제18호로 지정되었다.

(15:20) 남파랑길 갈림길을 만나고,

남파랑길 빨간화살표 시그널이 가르키는 방향으로 좌회전하여,

농로를 따라 진행이다.

이후 직선 농로를 따라 방조제 앞까지 진행하고,

수로 때문에 방조제로 올라가지는 못하고 우회전하여 진행하고~

(15:30) 농로사거리에서 좌회전하여 진행하고~

(15:32) '호동방조제' 길로 올라서,

우회전하여 방조제길을 따라 길게 진행이다.

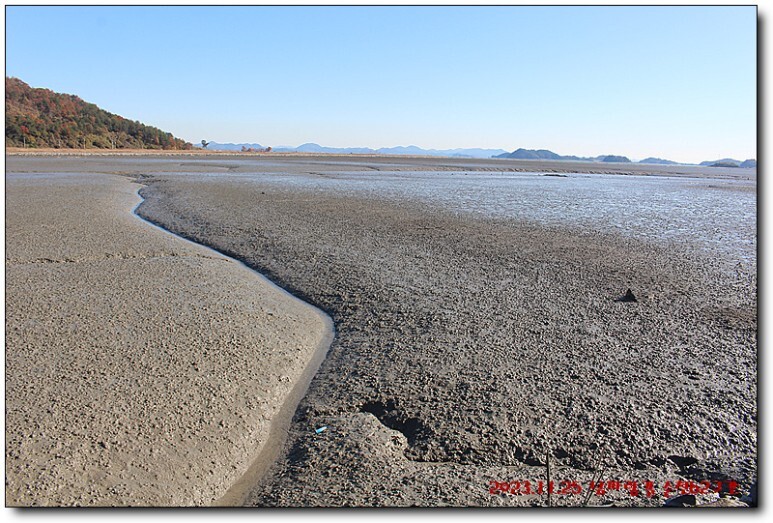

그렇게 '호동방조제' 길을 따라 진행하다 좌측의 갯벌을 보면,

농게와 칠게, 짱뚱어 등 무수한 생명체들이 존재를 알리고~

(15:35) '호동방조제'가 우측으로 휘어지는 지점에 있는 쉼터벤치에 배낭을 내리고,

물 한잔과 에너지바 1개로 원기를 보충하며 6분 쉬었다가 간다.

(15:44) '호동방조제 수문'을 지나 직진해서 진행하는데,

수문 좌측으로는 길게 갯골이 흘러가고~

(15:50) 좌측 뻘밭에 길게 막대기가 꽂혀 있는데...

담당 마을이 갈리는 곳을 알리는 것일까??? 궁금해하며 진행이다.

(15:52) '호동방조제'가 우측으로 꺾어지며

작은 하천 둑길을 따라 진행하고~

(15:55) 하천 둑길을 좌측으로 건너는 다리를 건너, 'U턴' 하는데,

남파랑길 이정표가 62-2구간 종점까지 6km를 알린다.

그렇게 하천을 건너면 이제까지 이어오던 '호동리'에서

'벌교읍 장양리(壯陽里)'로 행정구역이 바뀐다.

벌교읍 장양리(壯陽里)

전라남도 보성군 벌교읍에 있는 리(里)이다.

전체적으로 구릉성 평지 지역이며 마을 뒤로 제석산이 자리한다.

장동리와 양동리를 병합하면서 두 마을의 이름을 따 장양리라 하였다.

자연마을로는 양동, 양정, 장동, 쟁골, 진석, 삼밭골마을 등이 있다.

양동마을은 양달쪽에 있는 마을이라 하여 붙여진 이름이고,

양정마을은 양지 바르고 정자나무가 많은 곳에 자리한 마을이라 하여 붙여진 이름이라 한다.

장동마을은 장상골의 위쪽에 위치한다 하여 붙여진 이름이고,

쟁골마을은 재궁(재실)이 있었다 하여 불리게 된 이름이다.

진석마을은 마을의 뒷산에서 차돌이 났었다 하여 붙여진 이름이며,

삼밭골마을은 과거 이곳에 삼밭이 있었다 하여 붙여진 이름이라 한다.

장양1리(양동), 장양2리(장양), 장양3리(진석), 장양4리(쟁동), 장양5리(매산)으로 이루어져 있다.

이후 남파랑길 빨간화살표 시그널이

가르키는 방향으로 진행하고~

(16:01) '빠끔살이 펜션' 앞을 지나는데,

전라도 사투리를 표준어로 고치면 '소꿉놀이' 펜션이다.

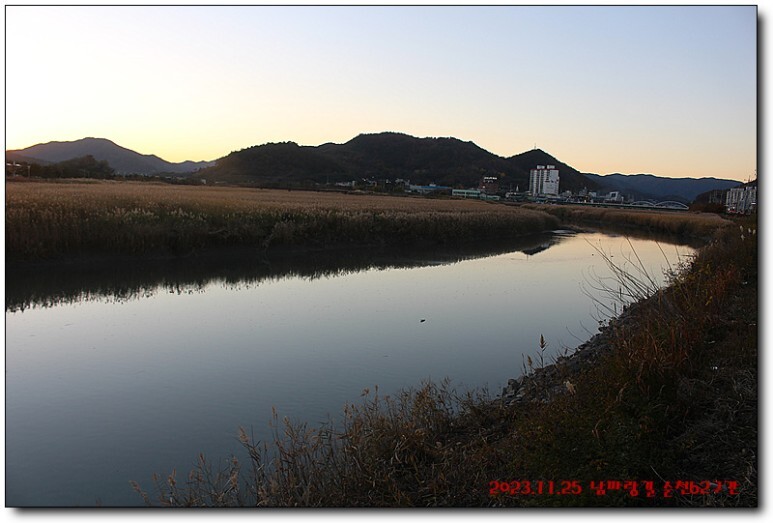

이후 '벌교천변' 탐방로를 따라 진행하면,

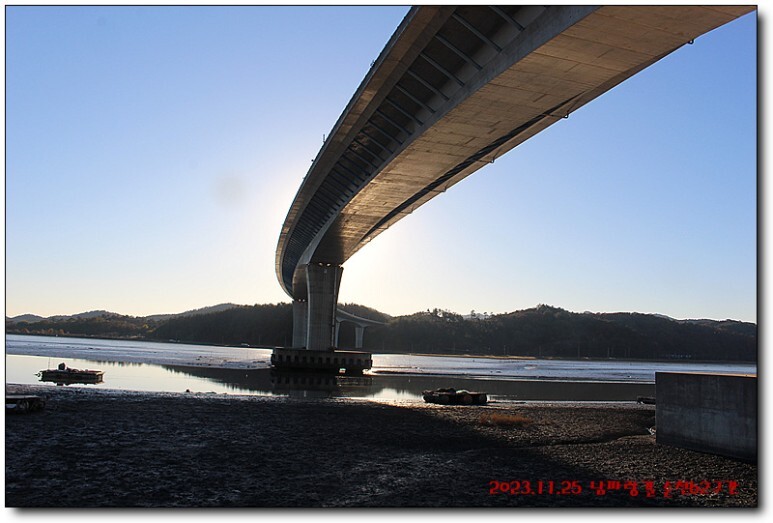

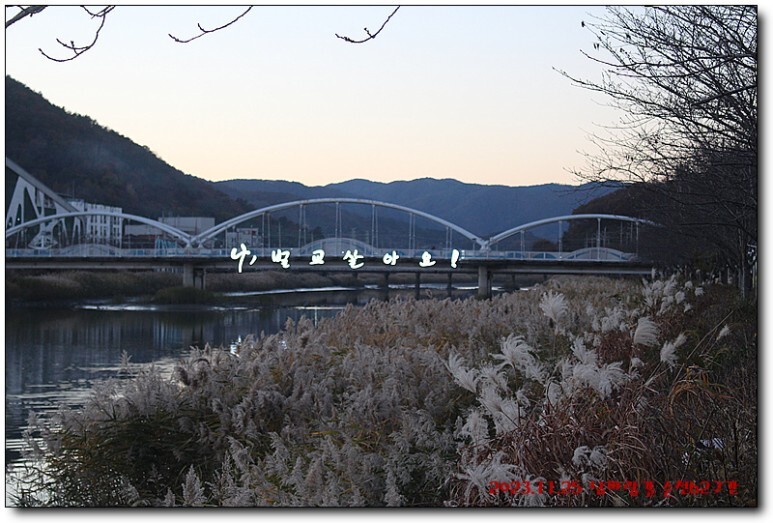

앞쪽으로 '벌교천' 하구를 가로지르는 '영암-순천 남해고속도로'의 '벌교대교'가 조망되고~

(16:05) 이후 남파랑길 빨간화살표 시그널이 가르키는 방향으로 진행하다,

우측으로 오토캠핑장을 바라보면서 지나고~

(16:08) '벌교 갯벌 체험관' 앞을 지난다.

'벌교 갯벌 체험관' 앞 포토존 바라보고~

(16:11) '벌교대교' 밑을 통과하는데,

'벌교천' 건너편은 내일 진행할 남파랑길 보성63코스다.

이후 '벌교천변'을 따라 진행하는데, 방호벽 경계석에 무지개 색칠을 하고

이 지역 뻘에서 나는 '꼬막'과 '농게'를 그려놓았다.

'장호길' 도로 건너편 '소국' 군락지 바라보고~

(16:13) '장양항&방파제'를 지나고~

좌측 '벌교천변'으로 '장양항'에서 시작되는 해상테크길이 설치되어 있는데,

두루누비 앱이 가르키는 경로를 무시하고 데크길로 가도 된다.

나중에 남파랑길과 다시 만나게 된다.

(16:15) 도로 우측으로 '장양3리 진석마을회관'과

'진석.버스정류장'을 바라보면서 진행하고~

(16:22) '진석마을' 표지석 앞에서 '장호길' 도로를 벗어나

좌측 '벌교천변' 둑길로 들어서는데 62-2코스 종점까지 4.3km 남았다.

(16:23) 좌측으로 '장양항'에서 시작되는 해상테크길 출구를 지나고~

이후 '벌교천변'을 따라 길게 진행하여,

(16:28) '장양4리 쟁동마을' 포구를 지나간다.

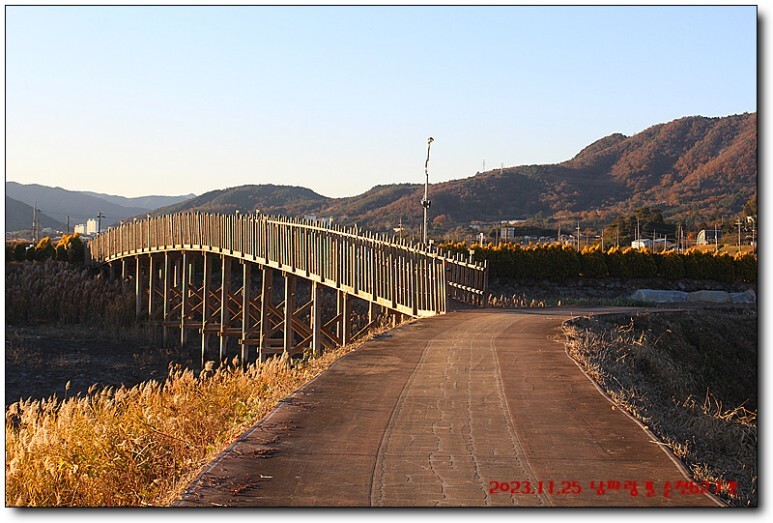

(16:34) '무지개다리'를 건너 좌측의 '중도방죽' 길로 진행하고~

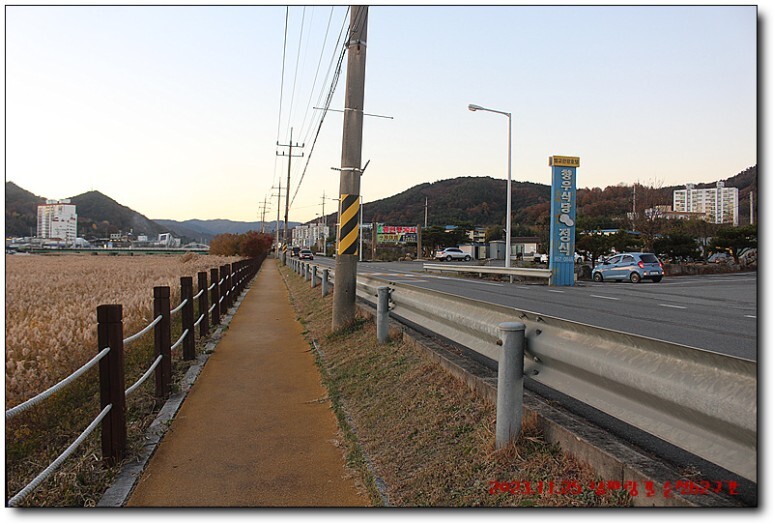

'중도방죽' 길은 맨발로도 걸을 수 있는 황토길로 조성되어 있고,

3km 길 양 편에는 '황금측백과 차나무'가 식재되어 있다.

(16:38) '명상의자' 표시가 있는 쉼터를 지난다.

(16:40) 덩굴식물 재배용 반원형 터널을 지나고~

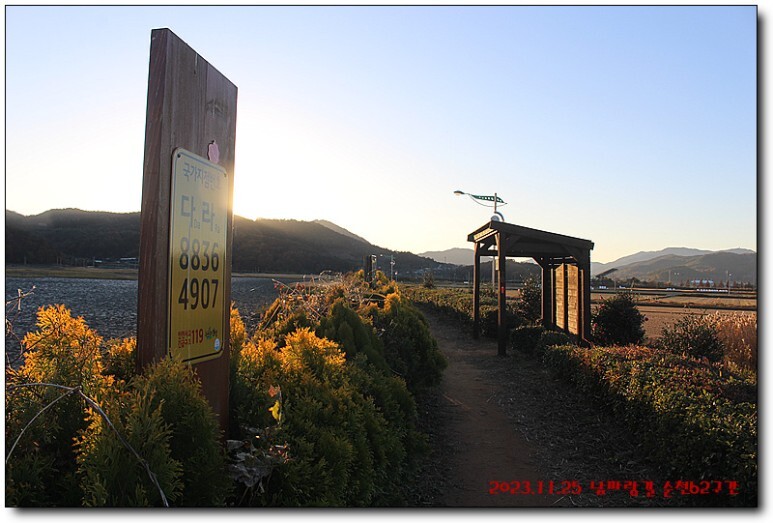

(16:45) '국가지점번호 다라 8836 4907' 안내판이

세워져 있는 쉼터를 지난다.

중도방죽길은 나카시마(중도)라는 일본인의 이름이 들어가 있지만, 소설 태백산맥에서는

일제강점기 수많은 민초들의 피땀이 들어가 있음을 한 어르신의 말을 통해 표현하고 있는데

옛날부터 가장 심한 부역이 산성을 쌓는 일이었는데 뻘에 돌을 던져 둑을 쌓는 일은

그에 비할바가 아니라고 했다.

지금은 삶의 여유를 찾는 사람들의 산책로로 쓰이고 있지만,

곳곳에 조경수, 안전표지, 쉼터까지, 정성을 많이 쏟아 놓은 산책길이다.

좌측으로 수많은 갈대밭을 지척에 두고 진행하는데, 이곳의 갈대밭은 너무 가깝지도,

너무 멀지도 않은 적당한 거리에서 만나는 친근한 느낌의 갈대밭이다.

(16:57) '데크 전망대'와 '포토박스'가 있는 쉼터를 지나고~

(16:58) '소설 태백산맥 문학기행길' 이정표를 지난다.

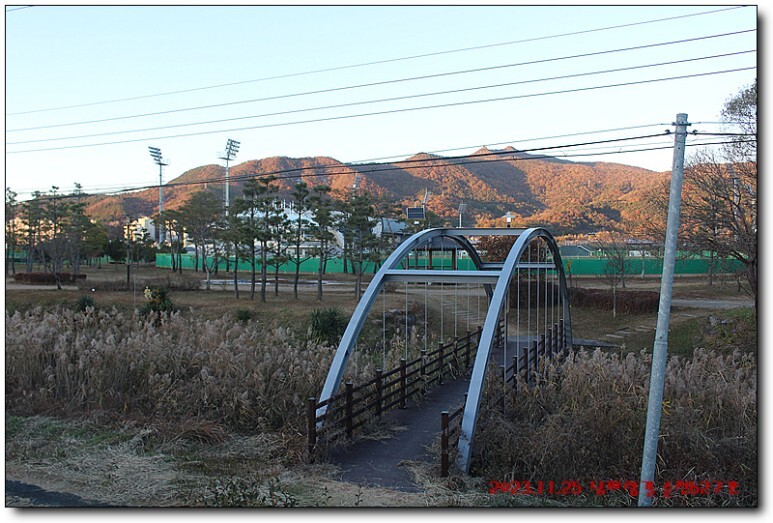

(17:00) 우측으로 '벌교생태공원'과 연결되는

아치교를 바라보면서 진행하고~

(17:02) 좌측으로 '벌교천'을 가로지르는 데크탐방다리를 지나가는데,

오늘은 시간이 없어 생략이다.

(17:06) '중도방죽 수문' 앞 쉼터를 지나고~

그렇게 '중도방죽 수문'을 지나면 이제까지 이어지던 '장양리'에서

'벌교읍 회정리'로 행정구역이 바꿔진다.

별교읍 회정리(回亭里)

전라남도 보성군 벌교읍에 있는 리(里)이다.

벌교천 북쪽 유역에 위치하여 대부분 평지와 낮은 산지로 이루어져 있다.

자연마을로는 회정 1리(회정), 회정 2리(신정), 회정 3리(고정)가 있다.

회정마을은 보성, 고흥, 광주방면으로 가는 길목으로 돌아가는 제방 형상을 이루고

도랫동 또는 도리동이라고 불리다 마을 앞에 여자만(汝自彎)의 물이 다시 돌아온다 하여

회천이라 하였으며 후에 한자 표기만 바뀌었다.

매산마을은 주산맥이 매화꽃 형상을 하고 있다 하여 매산리라 하였다.

몰하마을은 몰밑에 산다하여 몰밑끝 또는 몰하(沒下)라 하였다.

고정마을은 높은 지역에 절이 있다 하여 고사리(高寺里)라 불렸다가 절이 없어지고

마을이 형성되면서 윗마을을 상고(上古), 아랫마을을 하고(下古했)라 하였다.

(17:10) 우마차 출입방지봉이 서 있는 '중도방죽' 출입구로 나간다.

'보성군 관광안내도' 바라보고~

'중도방죽' 설명 패널 읽어보고~

중도방죽은 일제강점기 실존 인물인 철다리 옆 마을에 살았던 ‘중도(中島, 나까시마)’라는

일본인이 주도하여 쌓은 둑으로 전해진다.

조선인들을 동원해 바닷물을 막고 농토를 일구려 한 것이다.

<태백산맥>(제4권)에서도 이를 서술하고 있는데, 소학교 교사 출신 빨치산 이지숙은

중도방죽을 걸으며 방 노인의 말을 떠올린다.

『워따 말도 마씨오. 고것이 워디 사람 헐 일이었간디라.

죽지 못혀 사는 가난헌 개 돼지 겉은 목심덜이 목구녕에 풀칠허자고 뫼들어 개 돼지맹키로

천대받아 감서 헌 일이제라. ...

저 방죽이 바닷물이 밀어대는 심 이겨냄스로 저리 짱짱허니 버티게 헐 기초를 맹그니라고

뻘 속으로 을매나 많은 돌뎅이럴 처박아 도굿대질(절구질) 헌지 알겄소?···

그렁께 저 방죽을 지대로 볼라먼 눈에 뵈는 높기만 볼 것이 아니라 눈에 안 뵈는 높기꺼정

합쳐서 봐야 지대로 보는 것이요.』

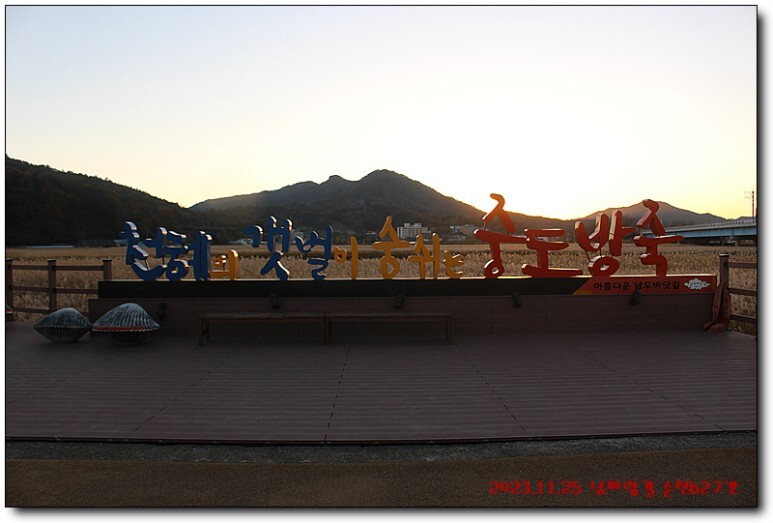

'꼬막' 조형물 바라보고~

'천상의 갯벌이 숨 쉬는 중도방죽' 글자 조형물 바라보고~

'하트 포토존' 벤치를 지난다.

(17:12) '벌교 의용소방대'에서 설치한 표지석을 지나,

'2번국도 녹색로'가 지나는 또 다른 '벌교대교' 밑을 지나고~

(17:13) 좌측으로 갈대밭이 무성한 '벌교천변'을 따라 진행하는데,

우측으로는 '신정길' 2차선 포장도로가 함께 간다.

(17:21) '신정길' 도로 우측으로 '보탑사'를

바라보면서 진행하고~

(17:22) '경전선' 철도 건널목을 건너간다.

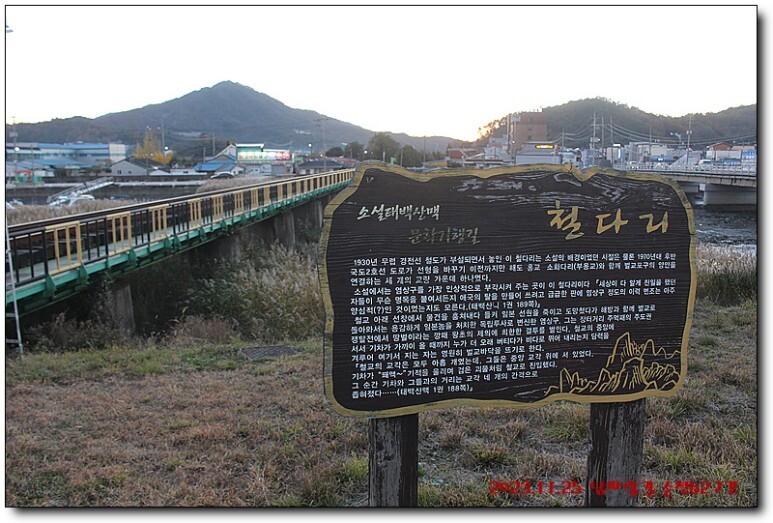

남도 땅 보성 벌교읍에 가면 벌교천을 가로지르는 철다리(鐵橋)가 하나 있다.

1930년 경전선 철도가 깔리면서 놓인 이 다리는 소설의 배경이었던 시절은 물론 1970년대 후반

국도 2호선 도로가 선형을 바꾸기 이전까지 홍교, 소화다리(부용교)와 함께 벌교포구의 양안을

연결하는 3개의 다리 가운데 하나였다.

이 다리는 소설 <태백산맥>에서 염상구를 가장 인상적으로 부각시켜 준다.

철교 아래 선창에서 물건을 훔쳐내다 들켜 일본 선원을 죽이고 도망쳤다가 해방과 함께

벌교로 돌아와서는 용감하게 일본놈을 처치한 독립투사로 변신한 염상구,

그는 장터거리 주먹패의 주도권 쟁탈전에서 땅벌이라는 깡패 왕초의 제의에 희한한 결투를 벌인다.

철교의 중앙에 서서 기차가 가까이 올 때까지 누가 더 오래 버티다가 바다로 뛰어내리는지

담력을 겨루어 여기서 지는 자는 영원히 벌교 바닥을 뜨기로 한다.

『철교의 교각은 모두 아홉 개였는데, 그들은 중앙 교각 위에 서 있었다.

기차가 “뙈액∼” 기적을 울리며 검은 괴물처럼 철교로 진입했다.

그 순간 기차와 그들과의 거리는 교각 네 개의 간격으로 좁혀졌다.』

-<태백산맥> 1권 188쪽. [안내판 내용] 외-

(17:23) '신정마을' 표지석을 지나면,

오늘 남파랑길 62코스 종점인 '부용교' 동단이다.

(17:25) '부용교' 동단 입구 도로 건너편 하단부에

남파랑길 보성 63코스 안내판이 세워져 있다.

오늘 남파랑길 진행은 여기까지...

목표했던 남파랑길 순천 62코스도 무사히 도착했다.

두루누비&트랭글 앱 끄고 남파랑길 순천 62코스를 종료한다.

내일 진행할 남파랑길 보성63코스 초입 살펴보고~

이후 출발 전날 미리 예약해놓은 '부용교' 건너편에 있는

'그랜드모텔'에서 하루를 묵어간다.

'남파랑길' 카테고리의 다른 글

| 남파랑길 고흥64구간 (1) | 2023.12.26 |

|---|---|

| 남파랑길 보성63구간 (1) | 2023.12.01 |

| 남파랑길 순천61구간 (2) | 2023.11.20 |

| 남파랑길 여수60구간 (2) | 2023.11.20 |

| 남파랑길 여수59구간 (2) | 2023.11.20 |